|

О литературе |  |

|

Переводы |  |

|

Стихотворения |  |

|

Публицистика |  |

|

Письма |  |

|

А. Якобсон о себе |  |

|

Дневники |  |

|

Звукозаписи | |

| О А.Якобсоне |  |

|

2-ая школа |  |

|

Посвящения |  |

|

Фотографии |  |

|

PEN Club |  |

|

Отклики |  |

|

Обновления |  |

|

Объявления | ||

А. Якобсон

О РОМАНТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ1)

ПРЕДИСЛОВИЕ

О РОМАНТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРЕДИСЛОВИЕ2)

Анатолий Александрович Якобсон (1935—1978) был публицистом, поэтом, переводчиком и просто человеком щедро одаренным. Но прежде всего он был живой, жаркой совестью. Быть может, это и делало его замечательным учителем. Давно уж расформированы и сами школы, где преподавал Якобсон, а бывшие выпускники по-прежнему из года в год собираются, чтобы помянуть учителя.

Анатолий Якобсон преподавал историю и внеклассно — поэзию: вводил в мир Блока и Маяковского, в неведомый ученикам мир Ахматовой и Пастернака, в неведомый и самим учителям мир Цветаевой и Мандельштама. Его лекции, на которые шли всей школой стар и млад, не были ни ликбезом, ни театральным действом. Он не поучал и никого не гипнотизировал, но будил души.

Все литературные труды Якобсона родились из его лекций. Вероятно, это и обусловило ясность изложения и подчеркнутый нравственный смысл. Написанная в 1968 году статья о романтической поэзии — в сущности, сжатый вариант прочитанной годом раньше школьной лекции. Режиссер Юна Вертман в ту пору тоже учительница, рассказывала, что накануне Якобсон волновался «Боюсь, вдруг что-нибудь сорвется. Мне обязательно надо проговорить то, что я задумал, — это сейчас для меня важнее всего».3) Причины тревоги можно угадать. Впервые Якобсон говорил о стихах ему чуждых и касался темы глубоко личной и болезненной. Человек душевно да и физически сильный, он был как-то по-детски раним и отзывчив — особенно на чужую боль, даже далекую и неведомую. Короче, он ненавидел насилие и отвергал его каждой клеткой, а завороженность насилием, его поэтизацию считал, самое мягкое, преступным заблуждением. Что стояло за словами «для меня важнее всего»? — в это «всего» входило прощание со школой. Темы его давней лекции сейчас обсуждаются широко и открыто (хоть и с разным, порой зловещим подтекстом). Тогда это прозвучало впервые и разом положило конец учительству Якобсона.

С уходом из школы его деятельность как бы раздвоилась — на чисто литературную (он много и мастерски переводил) и правозащитную (смысл ее он видел в утверждении гласности — понятие в те годы преступное и уголовно наказуемое). Оба русла слились в его работах о русской поэзии, особенно в самой крупной и глубокой из них — книге о Блоке ("Конец трагедии"). Книга ходила в рукописи в узком кругу читателей. Среди них, правда, были К.И.Чуковский, Л.К.Чуковская, М.С.Петровых, М.М.Бахтин, А.Д.Сахаров, Д.С.Самойлов.

Способностью преодолевать и опережать время Якобсон, помимо мужества, обязан, конечно, своему нравственному инстинкту и своему доверию к людям. И еще тому, в чем он искал и неизменно находил опору. Русскую литературу он любил, как любят родину — то кровное и таинственное, что пожизненно требует разгадки. И вряд ли он шутил, говоря, что мечтает стать «гениальным читателем», или сетуя, что Пушкина читают «на два сантиметра вглубь». Провидческий смысл искусства для него не подлежал сомнению, а в русской литературе он видел больше, чем искусство, — лик самой жизни, призванной «мыслить и страдать».

Живая и свободная мысль всегда выстрадана. Но иногда, к несчастью, выстрадана буквально.

Якобсон был вынужден (тоже буквально, то есть принужден) покинуть родину. Последние пять лет его жизни были трудными. Вот несколько строк из дневниковой записи: «Проживу, сколько суждено, понимая, что смерть не самое страшное... Умру скорее всего в Иерусалиме... Составлю духовное завещание по всем правилам европейского искусства. Урну с моим прахом переправят в Россию, и Юрий Всеволодович Белоусов4) зароет мой прах в русской земле».5) Осенью 1978 года Анатолий Якобсон покончил с собой. Единственным завещанием остались его книги.

Анатолий Гелескул

О РОМАНТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ2)

«Кристальная личность: на красном фоне — красная, на чёрном – чёрная»

Л. Лагин. ("Наука и Жизнь", 1968, №2)

«Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого, как наваждение, рассыпается рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих — он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату:

….не расстреливал несчастных по темницам...»

О. Мандельштам. Четвертая проза.

Хочу проследить одну тенденцию в советской поэзии 20-х годов и показать не столько литературное, сколько историческое значение этой тенденции.

Рассматриваю не всю нашу поэзию названного периода, а лишь поэзию революционно-романтическую.

Октябрьский переворот и Гражданская война породили плеяду молодых поэтов, бойцов революции, которые воспели героику тех лет.

Образчиком революционной романтики является, например, стихотворение Джека Алтаузена "Баллада о четырех братьях". Приведу несколько строф оттуда:

Второй мне брат был в детстве мил.

Не плачь, сестра! Утешься, мать!

Когда-то я его учил

Из сабли искры высекать.

Он был пастух, он пас коров,

Потом пастуший рог разбил,

Стал юнкером. Из юнкеров

Я Лермонтова лишь любил.

За Чертороем и Десной

Я трижды падал с крутизны,

Чтоб брат качался под сосной

С лицом старинной желтизны

Нас годы сделали грубей,

Он захрипел, я сел в седло,

И ожерелье голубей

Над ним в лазури протекло.

Что тема братоубийства стала одной из главных в литературе того времени — в стихах и прозе — это понятно. Что в жизни, то и в литературе. Классовая, политическая вражда сшибала людей насмерть, разрывая между ними все исконные связи, в том числе и кровные. Но обратим внимание на то, в каком освещении здесь преподносится самый акт братоубийства: он окружен ореолом романтической красивости; в этот момент герой стихотворения всего острей чувствует себя героем.

То же самое находим в балладе М. Голодного "Судья ревтрибунала". Вот отрывок из этой баллады:

Стол накрыт сукном судейским

Под углом.

Сам Горба сидит во френче

За столом.

«Сорок бочек арестантов!

Виноват...

Если я не ошибаюсь,

Вы — мой брат?

Вместе спали, вместе ели,

Вышли — врозь.

Перед смертью, значит,

Свидеться пришлось.

Воля партии — закон,

А я — солдат.

В штаб к Духонину!6) Прямей

Держитесь, брат!»

Суд идет революционный,

Правый Суд.

Конвоиры песню "Яблочко"

Поют.

Мотив и слова этой песни хорошо известны:

Эх, яблочко,

Куда ты котишься,

В губчека попадешь —

Не воротишься.

Горба судит сам, единолично. Однако он вершит не свою волю, а некий священный закон — волю партии. В этом самоотречении поэт-романтик видит высочайший нравственный подвиг. На такой подвиг способен не всякий человек, а лишь человек стальной, кристальный, сильная личность, истинно революционный тип. Простые, мелкие людишки, обыватели, должны трепетать перед такой сильной личностью, а она призвана вселять в них ужас.

У того же Голодного Верка-вольная, героиня одноименной поэмы, рассказывает о себе:

Год семнадцатый грянул железом

По сердцам, по головам.

Мне Октябрь волос подрезал,

Папироску поднес к губам.

Куртка желтая бараньей кожи,

Парабеллум за кушаком,

В подворотню бросался прохожий,

Увидавши меня за углом...

...Театр на Таганке. "Десять дней, которые потрясли мир". Обыватели, ползающие в ногах у исполинской фигуры красногвардейца. Впрочем, Джон Рид здесь ни при чем...

Но продолжим разговор о Верке-вольной. Ее боевые похождения переплетаются с любовными:

«Верка-вольная, коммунальная женка!» —

Говорил командир полка.

Я в ответ хохотала звонко,

Упираясь руками в бока.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Я любила не уставая,

Все неистовей день ото дня,

Член Компартии из Уругвая

Плакал: «Верка, люби меня!»

Я запомнила его улыбку,

Лягушачьи объятья во сне.

Неуютный, болезненный, липкий,

0н от слабости дрыхнул на мне.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Шел, как баба, он к автомобилю,

По рукам было видно — не наш!

Через год мы его пристрелили

За предательство и шпионаж.

И дальше:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Я узнала товарища Луца,

Ваську Луца, большевика.

Васька Луц, где о нем не слыхали!

Был он ясен и чист, как стекло.

Мои губы его отыскали,

Мое сердце на нем отошло...

Гоцай, мама! Его подкосили,

Под Орлом его пуля взяла...

Встань из гроба, Луц Василий, —

Твоя Верка до ручки дошла!

Итак, отрицательный персонаж (особенно — классово враждебный) не только гнусен по своей внутренней сущности, но и внешне, и физически омерзителен.

Член компартии из Уругвая. «По рукам было видно — не наш!» Такого и пристрелить не жалко: потому и дрыхнул, что не наш. То ли дело наш Васька! Настоящий герой — он и с виду орел, и орел во всех отношениях.

Этот убедительный прием применялся в нашей литературе и во все последующие годы.

Между тем, Верка не такая уж дистиллированно-положительная героиня, как это может показаться на первый взгляд. Ей не хватает стойкости, выдержки революционной.

Кончилась война, настало мирное время, НЭП, и вот — без кожаной куртки и револьвера — Верка оказалась не у дел, «до ручки дошла». Она обращается к мертвому Луцу:

Твои братья вышли в наркомы,

Твои сестры правят страной.

Твои дети в Советах — как дома...

Я одна прохожу стороной.

Это, с ортодоксальной точки зрения, — не что иное, как мелкобуржуазный, анархический бунт опустившегося индивида против новой политики партии.

Когда умиравшая от голода и сыпного тифа страна стала отъедаться, очищаться от вшей, когда люди вновь обрели возможность не истреблять, а продолжать свой род, романтический герой весь устремлен в прошлое — в Гражданскую войну, в стихию военного коммунизма, а настоящее — обыденное, сытое и тусклое — ему нестерпимо претит.

В стихотворении М. Светлова "Перед боем" это выглядит следующим образом:

. . . . . . . . . . . . . . .

Но крепче и крепче

Упрямая рота

Стучала, стучала,

Стучала в ворота.

Я рад, что, как рота,

Не спал в эту ночь,

Я рад, что хоть песней

Могу ей помочь.

Крепчает обида,

Молчит — и внезапно

Походные трубы

Затрубят на запад.

Крепчает обида.

Товарищ, пора бы,

Чтоб песня взлетела

От штаба до штаба.

Советские пули

Дождутся полета!

Товарищ начальник,

Откройте ворота!

Туда, где бригада

Поставит пикеты, —

Пустите поэта

И песню поэта!

И вот в чем усматривает автор стихотворения главную коллизию времени:

И, радуясь мирной

Такой обстановке,

На теплых постелях

Проснулись торговки.

Но крепче и крепче

Упрямая рота

Стучала, стучала,

Стучала в ворота.

Мирная обстановка хороша для мещан. Для бойца, романтика, поэта такая обстановка невыносима. Романтический герой обуян жаждой подвига. И он бунтует: тоскливо, обреченно, в одиночку, как Верка-вольная у Голодного, или напористо, лихо и всем коллективом, как у Светлова.

Любопытно сопоставить этот бунт с другим конфликтом, который лишь на поверхностный взгляд аналогичен первому. Лирический герой поэмы Маяковского "Про это" (и в данном случае можно смело сказать: сам автор) тоже воюет с НЭПом, с мещанской стихией; громит «обыденщины жуть»; силится — один — свершить новую революцию. Но это — революция духа. Это бунт — не во имя вражды, а во имя братства людей, вселенской любви. И поэт, добровольно распятый на мосту истории, приносящий себя в искупительную жертву людям, верит в торжество своей идеи, верит, что все люди придут когда-нибудь к любви, придут к Маяковскому.7)

Жду,

чтоб землей

обезлюбленной вместе,

Чтоб всей

мировой

человечьей гущей.

Семь лет стою,

буду

и двести

Стоять пригвожденный,

этого

ждущий.

У лет на мосту,

на

презренье,

на

смех,

Земной любви искупителем значась,

Должен стоять,

стою

за всех,

За всех расплачỳсь,

За всех расплàчусь.

Но вернемся к нашим романтическим героям. Верка-вольная Голодного и девятая рота Светлова все-таки поняли бы друг друга. Хотя бунтуют они неодинаково по форме, но по существу это один бунт. К тому же их сближают какая-то общая неприкаянность, недисциплинированность. В самом деле, разве можно на рассвете стучать в какие-то ворота, будить мирных советских граждан? Пользуясь образами того же светловского стихотворения, можно сказать, что этого безобразия не допустят «усталые милиционеры», храня покой и порядок «государственных будней».

* * *

Но есть другая разновидность романтического героя. Такому не нужны никакие милиционеры. Он сам себе милиционер. Он невозмутим, непоколебим, обладает стальной выдержкой, несгибаемой волей. И в военное, и в мирное время он одинаково твердо стоит на ногах, и почва никогда не колеблется под ними.

Это — сверхчеловек нового типа, супермен революции, поистине сильная личность.

Таков герой многих стихов Н. Тихонова. Вот одно из этих стихотворений:

Над зеленою

гимнастеркой

Черных пуговиц литые львы,

Трубка, выжженная махоркой,

И глаза стальной синевы.

Он расскажет

своей невесте

О забавной, живой игре,

Как громил он дома предместий

С бронепоездных батарей.

Как пленительные

полячки

Присылали письма ему,

Как вагоны и водокачки

Умирали в красном дыму.

Как прожектор

играл штыками,

На разбитых рельсах звеня, —

Как бежал он три дня полями

И лесами — четыре дня.

Лишь глазами

девушка скажет,

Кто ей ближе, чем друг и брат,

Даже радость и гордость даже

Нынче громко не говорят.

Внешний облик супермена: глаза стальной синевы — по твердости подстать его литым пуговицам. Неограниченные физические возможности: он может семь дней подряд бежать независимо от ландшафта (лес, поле) и, видимо, в любом направлении. Неотразимость: женщины завоеванной страны самозабвенно отдаются ему, победителю, о чем он не упустит случая рассказать своей невесте. Но главное — геройская устремленность духа... Кончилась война, но и в мирное время он не станет тосковать, бунтовать, суетиться. Никакого надрыва, никакой истеричности! Он и здесь займет подобающее ему устойчивое положение. Женится, между прочим, отдавая дань быту (Верку-вольную, скажем, трудно представить себе замужем). Но мысль его неизменно обращена к боевому прошлому, к тому «как громил он дома предместий с бронепоездных батарей», к этой «забавной, живой игре», которой он и впредь с удовольствием займется при случае. Заметим, кстати, что в предместьях живут отнюдь не богачи, а все те же мелкие людишки, обыватели... [Возможно]8) Тихонов испытал влияние Редьярда Киплинга.

* * *

На чем, в сочетании с огромным поэтическим дарованием, основана власть Киплинга над сердцами людей?

Дело в том, что мужество и сила обаятельны сами по себе, как бы независимо от направления силы. И это естественно, в этом ничего худого нет. Но Киплинг воспевает не просто мужество и силу, которые могут проявляться, допустим, в борьбе человека с природой, как это часто бывает у Дж. Лондона. Нет, Киплинг воспевает властную силу, которая направлена на подчинение человека человеку. Два начала — рабское и повелительное — вместе создают комплекс власти. И этот комплекс не чужд человеческой природе, он глубоко коренится в психике людей. Культ силы — как культ вождизма — обладает для многих достоинством объективной истины. В нем усматривается некая правда, которая легко поддается эстетизации, и при этом упускается из виду, что культ власти и культ рабства — всего лишь две стороны одной медали. В зависимости от индивидуального склада личности и от обстоятельств времени, от характера эпохи этот инстинкт может овладеть сознанием человека безраздельно, а может, наоборот, спрятаться в недрах подсознания — но с тем, чтобы при благоприятных условиях вырваться наружу. Людей, лишенных этого инстинкта от природы или начисто избывших его в себе, — не много. Мы сами часто не отдаем себе отчета в скрытых свойствах нашей личности. Нам присуще органическое — часто неосознанное — стремление подчинять и подчиняться. Говоря «подчинять и подчиняться», я имею в виду не только социально-политические проявления этого механизма, но и другие — бесконечно разнообразные — стороны жизни. Вспомним слова А.П. Чехова о том, с каким трудом он — каплю за каплей — выдавливал из себя рабскую кровь: здесь, очевидно, речь идет о бытовых проявлениях того же порядка. Повторяю: людей, абсолютно свободных от инстинкта субординации, мало на свете.

Вот на чем — в сочетании с огромным талантом — основано могущество Киплинга.

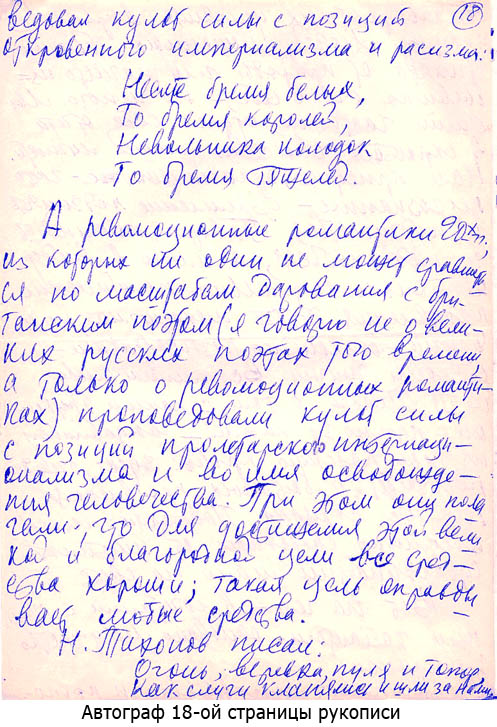

Киплинг исповедовал и проповедовал культ силы с позиций откровенного империализма и расизма:

Несите бремя

белых,

То бремя королей,

Невольника колодок

То бремя тяжелей.

А революционные романтики 20-х гг., из которых ни один не может сравниться по масштабам дарования с британским поэтом (я говорю не о великих русских поэтах того времени, а только о революционных романтиках), проповедовали культ силы с позиций пролетарского интернационализма и во имя освобождения человечества. При этом они полагали, что для достижения этой великой и благородной цели все средства хороши: такая цель оправдывает любые средства.9)

Н. Тихонов писал:

Огонь, веревка,

пуля и топор

Как слуги кланялись и шли за нами.

И в каждой капле спал потоп,

Сквозь малый камень прорастали горы,

И в прутике, раздавленном ногою,

Шумели чернорукие леса.

Неправда с нами ела и пила,

Колокола гудели по привычке,

Монеты вес утратили и звон,

И дети не пугались мертвецов.

Тогда впервые научились мы

Словам прекрасным, горьким и жестоким.

Тихонов был даровит, был в 20-е годы отменным мастером стиха. Но самым крупным из поэтов-романтиков был Эдуард Багрицкий.

* * *

Умирающий от чахотки герой стихотворения Багрицкого "ТВС" поддается минутной слабости: он чувствует, что не в силах больше бороться с вековечным укладом жизни, что его засасывает «матерый, желудочный быт земли», который «до отвращения мил». На помощь герою приходит покойник Дзержинский; его образ нисходит с портрета в простенке, вызванный горячечным воображением героя-автора. Дзержинский открывает автору смысл и программу жизни, заражает своим примером. В результате исступленного напряжения воли, ценой нечеловеческого усилия апатия преодолена: полуживой человек отправляется выполнять свой долг — «в клуб, где нынче доклад и кино, собранье рабкоровского кружка».

Культ чекиста, культ чекизма вошел в плоть и кровь героической поэзии. Романтические чекисты стихов и поэм! Они порой изображаются аскетами, а порой пьют не пьянея, как полагается суперменам. Отголосок этой темы звучит в стихах В. Луговского, написанных в середине века:

У статуи Родена

Мы пили спирт-сырец —

Художник, два чекиста

И я, полумертвец.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Чекисты пили истово,

Кожанками шурша…

и т.д.

А вот отрывок из стихотворения Светлова 20-х годов "Пирушка":

Пей, товарищ

Орлов,

Председатель Чека.

Пусть нахмурилось небо,

Тревогу тая, —

Эти звезды разбиты

Ударом штыка,

Эта ночь беспощадна,

Как подпись твоя.

Последние строчки слишком явно перекликаются с одним из образов "ТВС" у Багрицкого:

И подпись на

приговоре вилась

Струёй из простреленной головы.

Какое жизненное кредо, какое откровение внушил железный Феликс мятущемуся в чахоточном бреду герою "ТВС"? Безраздельно, безраздумно подчинить себя своему времени, Веку:

... если он

скажет: «Солги!», — солги,

... если он скажет: «Убей!», — убей.

Это называется отчуждением личности — когда человек отрешается от собственного «я» и действует, заражаясь, заряжаясь чьей-то волей; передоверяя свою совесть и свой разум какой-то высшей силе, какому-то верховному закону, как его ни назови.

Я говорю «передоверяет», потому что индивидуальная совесть, индивидуальный разум доверены каждому из нас самой природой.

Багрицкий не знал тогда, к чему ведет его откровение. Когда он сочинял такую красивую метафору: «И подпись на приговоре вилась струёй из простреленной головы», — он думал, что в жизни это реализуется только по отношению к врагам, о которых в той же строфе сказано:

Их нежные кости

сосала грязь.

Над ними захлопывались рвы.

Багрицкий не мог представить себе, как струя крови и мозга брызнет из простреленной головы его друга Бабеля. Он не мог представить себе собственную жену за колючей проволокой сталинских концлагерей. Он не мог себе представить, что вот-вот пробьет час, когда будут замучены миллионы, когда сам народ окажется врагом народа, а другом народа — Великий Вождь, говорящий и действующий от имени Истории. Вождь — как персональное воплощение боготворимого Века:

...если он

скажет: «Солги!», — солги,

...если он скажет: «Убей!», — убей.

* * *

В эту пору (30-е годы) жестокие мотивы в литературе нашли логическое завершение, свелись к законченному каннибализму.

Несколько отвлеченная в поэзии 20-х годов, обращенная к прошлому, романтически-условная тенденция в 30-е годы наполняется реальнейшим житейским содержанием, обретает строго определенную злободневную направленность. Теперь мастера литературы стремятся к состязанию с мастерами заплечных дел — к состязанию на поприще последних — и претендуют на первенство в этом соревновании.

Стихотворение П.Г. Антокольского, опубликованное в его сборнике 1937-го года, называется "Ненависть".

Помещая это стихотворение в цикл "Пушкинский год" (1937), автор тем самым ссылается на благороднейшие традиции русской поэзии. "Стихи из дневника" — авторское указание на вящую интимность, достоверность переживаний, вылившихся в стихотворение "Ненависть".

Будь, ненависть,

опорой верной,

Точней и злей найди слова,

Чтобы, склонясь над этой скверной,

Не закружилась голова.

Чтобы прошел

художник школу

Суда и следствия и вник

В простую правду протокола,

В прямую речь прямых улик.

Чтоб о любой

повадке волчьей

Художник мог сказать стране,

И если враг проходит молча

Иль жмется где-нибудь к стене,

Или с

достоинством приличным

Усердно голосует «за»,

Еще не пойманный с поличным,

Еще не названный в глаза, —

Чтоб от стихов,

как от облавы,

Он побежал, не чуя ног,

И рухнул на землю без славы,

И скрыть отчаянья не мог.

Итак, функции художника — это: сыск (уловление тех, кто ходит по земле, «еще не пойманный с поличным, еще не названный в глаза»); донос («сказать стране»); расправа («чтоб от стихов, как от облавы...»).

Что же после этого остается на долю карательных органов? Сущий пустяк: добить растерзанного уже человека.

Есть основания полагать, что не только ненависть продиктовала Антокольскому его бесподобное произведение. Стихотворение продиктовано, быть может, не столько ненавистью, сколько страхом. Перестраховаться, вопя, заклиная разящую без разбора, слепую силу: «Я не из тех, кого убивают! Я из тех, кто убивает! Сколько угодно, кого угодно — только не меня!»

В 20-е годы поэты работали не за страх, а за совесть. Точнее сказать, отчуждение совести благополучно совмещалось с искренностью убеждений. Это была искренняя, а потому настоящая литература, и тем заразительней она была.

* * *

Да не будет мне приписана абсурдная мысль о том, что причиной кровавой оргии 30-х годов и следующих десятилетий явилась романтическая поэзия 20-х годов. Причины были другие. Стихи не делают историю. Палачи не читают стихов. Им неведома поэзия крови, романтика расстрела: для них это будничная работа. Для них культ силы заключен не в художественных образах, не в философских идеях, а непосредственно в кулаке. Вообще они, как правило, не размышляют и не чувствуют, а только выполняют распоряжения начальства. Палачи — это, по большей части, исполнительные чиновники — и всё. Так учит опыт XX века.

Но для террора необходима была — в числе прочих — определенная психологическая предпосылка. Говорят, командарм Якир перед расстрелом успел крикнуть: «Да здравствует товарищ Сталин!» Для террора необходимо было общественное сознание, воспитанное в духе отчуждения, преклонения, в духе обожания кумиров-идей и кумиров-людей. Наука обожания одновременно была и наукой ненависти. Казенная, монопольная идеология по всем каналам устремлялась к сознанию масс, внедряя дух идолопоклонства. Одним из таких каналов была художественная литература. В этом направлении плодотворно работала, в частности, романтическая поэзия 20-х годов, неотразимо привлекательная для молодых поколений.

Отрицать влияние литературы на общественное сознание — во всяком случае на сознание интеллигенции — не приходится. Сама жизнь питала литературу жестокими идеями, а та, в свою очередь, оказывала обратное влияние, формируя потребный данному укладу жизни тип человека. Все это кажется элементарным, если исходить из представлений о «базисе», о «надстройке» и об их взаимодействии, и всё это кажется непостижимым, если исходить из традиций русской литературы. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал...»

Объективное зло, заключенное в романтической поэзии 20-х годов, ничем не может быть оправдано. Но субъективная вина писателей смягчается благодаря обстоятельствам, о которых речь пойдет впереди. А пока рассмотрим более общий вопрос.

* * *

Существует отчуждение личности, и существует также отчуждение идей.

Идеи — философские, религиозные, социальные, нравственные, художественные — носят на себе в момент рождения сильнейший отпечаток личности творца, человека, породившего данную идею. Но в процессе исторического развития, заимствования, наследования идеи утрачивают характер первоисточника, приобретая черты своих новых обладателей. Идеи трансформируются, видоизменяются. Или — скорее — наоборот: вид идеи, ее, так сказать, внешняя форма часто остается неизменной, а сущность качественно меняется. Идеи, отчуждаясь, сплошь и рядом превращаются в собственную противоположность. Они работают в направлении, прямо противоположном замыслу их создателей. Идеи в чужих руках, в чужих мозгах ополчаются против своих первоносителей. Есть мрачная прибаутка: «за что боролись, на то и напоролись». Избитый пример — сопоставление христианской идеи в ее первоначальном варианте (идея любви, братства, всепрощения) с тем, во что превратилась эта идея в практике средневековой церкви, в руках инквизиции (она стала орудием беспощадной жестокости, нетерпимости и насилия).

Интересно, что бы сказал Маркс, познакомившись с выступающим под знаменем марксизма хунвейбинским обществом и его нравами?

Горький был гуманистом; и, быть может, не столько в литературе, как это принято считать, сколько в жизни (во всяком случае, до определенного момента своей жизни).

Существует лозунг: «Кто не с нами — тот против нас». Этот принцип принимался и принимается у нас как нечто само собой разумеещееся, как постулат, не нуждающийся в доказательствах. А почему, собственно говоря? Подлинно ли это аксиома? Почему человек, мыслящий не так, как я, мыслящий иначе, — непременно мой враг? Между тем гуманист Горький не только подхватывает этот лозунг, но развивает его своей известной формулой: «Если враг не сдается — его уничтожают».

Это было сказано, когда под врагом имелся в виду не противник на поле боя, а все тот же инакомыслящий. Горький чуть-чуть не дожил до процессов 37-38 года. Как бы он отнесся к ним? Судя по его реакции на аналогичные явления конца 20-х — начала 30-х годов — вернее, судя по отсутствию публичной реакции — Горький и к предстоящему людоедству мог бы отнестись спокойно. Между прочим, тоже романтик был смолоду. Толстовское, короленковское: «Не могу молчать!» — к нему, Горькому, уже не относится. Он научился молчать и даже петь в унисон, когда этого требовала Историческая Необходимость, Высшая Целесообразность — как великий пролетарский писатель стал её понимать. При этом Горький до конца продолжал, вероятно, считать себя глашатаем гуманизма. Так, бывает, идея отчуждается, не переходя по наследству, а в сознании одного человека. Отчуждение идеи совпадает с отчуждением личности...

Возникает вопрос: всякая ли идея поддается отчуждению — и не частично, а до такой степени, что она становится собственной противоположностью?

Один уважаемый мной мыслитель полагает, что — да, любую, даже самую возвышенную идею можно при желании испохабить, перепеть на хамский лад, на хунвейбинский, смердяковский манер.

Я думаю, что это не совсем так. Во всех отчуждаемых идеях всегда есть какие-то объективные задатки самоотчуждения; есть какая-то червоточина, за которую и хватается очередной смердяков.

В таком гигантском резервуаре идей, как Священное писание, каждый мог выловить то, что ему угодно.

Но возьмем монолитный, очищенный толстовский вариант христианства. Можно ли использовать нравственно-религиозное учение Л.Н. Толстого во зло людям?

В определенном направлении толстовская идея отчуждалась еще при жизни Льва Николаевича, о чем он прекрасно знал. Среди присяжных толстовцев было немало позеров и святош. Но среди них не было ни одного палача, ни одного убийцы. И не могло быть! Толстовское учение нельзя обратить в сторону насилия, как его ни крути. В этом направлении идея неотчуждаема, никакой хунвейбин не в состоянии превратить её в инструмент своей политики.

До сих пор было два типа мыслителей, радеющих о спасении людского рода.

Одни говорили: перестройте систему социальных отношений, исправьте общественный организм, — и человек, клеточка этого организма, возродится духовно.

Другие говорили: совершенствуйте себя нравственно как личность, — и общество, состоящее из отдельных личностей, будет преображено.

Быть может, человечеству следует искать нечто третье: сплав первого и второго, синтез нравственной и социальной концепции.

Но в любом случае это должна быть идеология, не оставляющая лазеек для кровожадной нечисти, не дающая власти нелюдям над людьми. Идеология, которой не смог бы воспользоваться ни один Джугашвили, ни один Гитлер, ни один Мао.10)

Разумеется, никакое мировоззрение само по себе не вывезет нас, как печка Иванушку-дурачка. У людей — свободная воля, за человеком остается выбор. Здесь же речь идет о том, что должно быть исключено из выбора.

* * *

Теперь обратимся вновь к революционным романтикам 20-х годов. Что можно сказать в их защиту после непреложно произнесенного обвинения?

Во-первых, не одними жестокими идеями наполнена их поэзия, как и революция, вызвавшая эту поэзию к жизни. Жестокие идеи — это тенденция, которую я выбрал предметом своего разговора. Брехт писал: «Что же это за время, когда разговор о деревьях кажется преступлением, ибо в нем заключено молчание о зверствах!» Да, нет ничего важнее этой темы, об этом следует говорить в первую очередь. Но было и другое. Были превосходные романтические стихи, безупречные с любой точки зрения. Например, светловская "Гренада", которая недаром вызвала восторг у Цветаевой. Или чудесное создание Иосифа Уткина "Поэма о рыжем Мотеле" (впрочем, эта вещь, хоть и написана поэтом-романтиком, но совсем не в романтической манере).

Во-вторых, жестокие идеи, заключенные в образах романтической поэзии, уже в момент рождения были в какой-то мере отчужденными по отношению к личности самих поэтов.

Супермен революции, романтический герой и творец этого героя, автор — совсем не одно и то же.

Образ железного человека — это некая максима, некий идеал, которого, быть может, и хотел бы достигнуть автор, но — к счастью — не мог. Автор не был железным человеком. Он был обыкновенным живым человеком — со всеми слабостями, присущими этой породе теплокровных. В число таких слабостей, недоступных кристальной личности, входят всякого рода сомнения, колебания, раздумья; сюда же относится простая жалость к людям, которая вовсе не унижает человека, как заявляет один из романтических героев Горького.

Эти слабости не могли не претвориться в творчестве поэтов — независимо от воли самих поэтов; они не могли не снизить концентрацию жестоких идей, порождая противоположную тенденцию человечности. Иногда поэты 20-х годов открыто признавались в своих слабостях — правда, с некоторым стеснением и не без оговорок. Например, Светлов:

Товарищ! Певец

наступлений и пушек,

Ваятель красных человеческих статуй,

Простите меня, — я жалею старушек,

Но это — единственный мой недостаток.

Это он к себе обращается — «товарищ». Он сам — «певец наступлений и пушек, ваятель красных человеческих статуй».

Автор иронизирует над собой, над своим романтическим идеалом. Доброта и юмор Светлова известны.

Прекрасным человеком был в жизни Багрицкий. Но тем страшнее многое из написанного, т.е. содеянного ими.11)

Стихотворение Светлова называется "Старушка".

Старушка — тот самый маленький человек, обыватель, которого так жалела великая русская литература, начиная от Пушкина и кончая Бабелем, Зощенко и Платоновым.

А всякие супермены или подражающие им — вроде Раскольникова — убивали старушек, исходя из общих соображений, во имя Конечной Цели.

Кроме того, для поэта 20-х годов образ старушки имеет некое символическое значение; старушка — это осколок старого мира. Так вот, поэты-романтики, проклиная уничтожаемый старый мир, сознавали, чувствовали, что в гибнущей цивилизации, кроме дурного, есть такие духовные ценности, которые не дай Бог утратить новому поколению людей.

Послушаем Алтаузена (из "Стихов о Ветлуге"):

Вчера был бой.

От сабель было серо.

Кривой комбриг

Махал нам рукавом.

Я зарубил

В канаве офицера,

И у него

В кармане боковом

Нашел я книжку

В желтом переплете,

Её писал

Какой-то Карамзин.

Две ласточки

Сидят на пулемете,

И на кустах

Лежит мой карабин.

Журбенко! Брось

Напрасно ложкой звякать,

Цветет крыжовник,

Зреет бузина.

Давай читать,

Давай читать и плакать

Над этой книжкою

Карамзина.

Друзья мои,

Мы завтра в бой поскачем,

Отточен штык,

В нагане цел заряд.

А вот сейчас

Над девушкой мы плачем,

Обманутой

Сто лет тому назад.

Да, действительно было что оплакивать. В человеке утрачивались человеческие черты, и это сознавали даже самые рьяные из когорты романтиков. Тихонов, написавший "Балладу о синем пакете" — неистовую, непревзойденную апологию отчуждения личности, одно из своих стихотворений начинает так:

Мы разучились

нищим подавать,

Дышать над морем высотой соленой,

Встречать зарю и в лавках покупать

За медный мусор золото лимонов.

А вот конец этого стихотворения:

Но всем

торжественно пренебрежем.

Нож сломанный в работе не годится,

Но этим черным сломанным ножом

Разрезаны бессмертные страницы.

Человек, в котором выхолощено человеческое, уподобляется сломанному ножу. Характерная для Тихонова деталь: люди — гвозди, люди — ножи.

А мысль все та же: достигнута великая цель («разрезаны бессмертные страницы») и, следовательно, оправданы все потери («всем торжественно пренебрежем»), оправдана даже духовная смерть человека.

В том же стихотворении есть поразительные строчки:

Пересчитай людей

моей земли —

И сколько мертвых встанут в перекличке.

Они-то, духовные мертвецы, и кричали: «Да здравствует товарищ Сталин!» — когда он их уничтожал физически.

* * *

Поэты 20-х годов всё старались преодолеть свои слабости, быть поближе к своему романтическому герою, во что бы то ни стало идти в ногу с временем, не отставать от века.

Багрицкий в "ТВС" заклинает себя: «Иди — и не бойся с ним рядом встать!» Не бойся встать рядом с веком. Значит, все-таки боязно было? Страшно? И, как видим, не зря. Однако — преодолел...

А между тем художнику, мыслителю полезно бывает не идти в ногу со всеми, не маршировать в едином строю, а посмотреть на это шествие откуда-нибудь сверху или хотя бы со стороны: со стороны-то иногда видней.

Со стороны в то же самое время — начиная с 17-го года — раздавались голоса, которые плохо доходили до слуха современников, шагающих стройными колоннами по столбовой дороге прогресса.

Правда, то, что казалось лежащим далеко в стороне от главной исторической и литературной магистрали, оказалось становым хребтом русской совести и русской поэзии.

Голоса оказались пророческими.

Анна Ахматова:

Для того ль тебя

носила

Я когда-то на руках,

Для того ль сияла сила

В голубых твоих глазах.

Вырос стройный и

высокий,

Песни пел, мадеру пил,

К Анатолии далекой

Миноносец свой водил.

На Малаховом

кургане

Офицера расстреляли.

Без недели двадцать лет

Он глядел на этот свет.

И уж совсем не доходил до общественного слуха другой голос. Вопиющий к небесам голос Марины Цветаевой:

Ох, грибок ты

мой, грибочек, белый груздь! —

То, шатаясь, причитает в поле Русь:

Помогите — на ногах нетверда!

Затуманила меня кровь-руда!

И справа, и слева

Кровавые зевы,

И каждая рана:

— Мама!

И только и это

И внятно мне, пьяной, —

Из чрева — и в чрево:

— Мама!

Все рядком лежат

—

Не развесть межой.

Поглядеть: солдат —

Где свой, где чужой!

Белый был —

красным стал:

Кровь обагрила.

Красным был — белый стал:

Смерть побелила.

Кто ты? Белый? Не

пойму — привстань!

Аль у красных пропадал?

Р-я-з-а-н-ь!

И справа, и

слева,

И сзади, и прямо,

И красный, и белый:

— Мама!

Без воли, без

гнева —

Протяжно, упрямо —

До самого неба:

— Мама!

Поэзия 20-х годов при всех её достоинствах — страстность, энергия, свежесть — это все-таки только поэзия 20-х годов. Поэзия Цветаевой — никаких не годов.

«Двадцатого

столетья — он,

А я — до всякого столетья».

Добавлю: и — до, и — после.

Современников обоих лагерей должна была оттолкнуть над-партийность стихотворения "Ох, грибок ты мой, грибочек... ", написанного в 1920 году.

Это было то, что сейчас принято у нас уничижительно называть «абстрактным гуманизмом», хотя это как раз самый конкретный гуманизм, направленный непосредственно на человека.

Когда-то самое слово «гуманизм» — без всяких эпитетов — было ругательством. В 1929 г. в журнале "На литературном посту" была опубликована статья Л. Авербаха, содержащая донос на рассказ Платонова "Усомнившийся Макар". Статья называлась "О целостных масштабах и частных Макарах". Автор статьи писал: «К нам приходят с пропагандой гуманизма, как будто есть на свете что-либо более истинно-человечное, чем классовая ненависть пролетариата».

Сейчас, после того, как красные убили больше красных, чем белых, и больше, чем белые убили красных, это стихотворение Цветаевой читается другими глазами.

Сейчас видно, с какой высоты взглянул поэт на события своих дней.

Можем ли мы подняться на такую высоту? Если и не можем, то как важно для нас, что она, Цветаева, смогла!

А вот аналогия. Мы не умеем всё прощать. Более того: есть вещи, которые мы не имеем права прощать.

Но величайшее счастье для нас, что когда-то в этой стране жил Лев Толстой, который, сам борясь против зла с мощью библейского Иакова, одновременно проповедовал человечеству идею всепрощения.

В мире, где жестокость не знает пределов, где зло не имеет границ, должен же быть — хотя бы для равновесия — максимализм добра, вершина человечности.

Если мы еще не одичали вконец, то это потому, что духовная атмосфера, нравственный климат нашей эпохи созданы не только фюрерами всякого рода, но — в большей мере — Львом Николаевичем Толстым.

Когда явился Солженицын и спас честь русской литературы, его явление было как чудо. Оно было более изумительно, чем явление таких гениев, как Мандельштам и Пастернак, потому что эти двое сформировались на почве, из которой росли большие деревья, и сами вымахали до небес. Не диво!

Солженицын вырос на мертвой, выжженной земле, где и трава-то, казалось, не растет.

А дело в том, что глубоко в земле притаились до поры живые семена, брошенные когда-то мужиковствующим графом.

Из такого семячка и вырос Солженицын.

Солженицын, который не прощает палачей.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ12)

Надеюсь, когда-нибудь в недалёком времени у нас будет издана книга А.Якобсона "Конец трагедии", посвящённая "Двенадцати" Александра Блока и увидевшая свет в Нью-Йоркском Издательстве имени Чехова в 1973 году. Статья "О романтической идеологии" помещена в этом же издании, по которому и воспроизводится текст новомирской публикации13) как своего рода продолжение разговора о Блоке, о его вещей и трагической поэме. "Двенадцать" и поэзия Блока в целом в известном смысле противопоставляются «поэзии революционно-романтической», поэзии 20-х годов, хотя такое противопоставление не заявлено прямо. И тут, двадцать лет спустя после того, как писались страницы этой замечательной книги, хочется кое-что додумать.

Листая её, прежде читанную, я наткнулась на цитату из стихотворения Блока "Ангел-хранитель", помеченного 1906 годом:

Люблю тебя,

ангел-хранитель во мгле.

Во мгле, что со мною всегда на земле.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

За то, что я слаб и смириться готов,

Что предки мои — поколенье рабов,

И нежности ядом

убита душа,

И эта рука не поднимет ножа…

Автор "Конца трагедии" толкует эти строки как антиницшеанские, традиционно гуманистические. «Разных пород бывают рабы, — комментирует он, — различной густопсовости; наиболее жесткошерстные вырабатывают — в ряде поколений — тип, чья душа убита не «ядом нежности», а «ядом ненависти», чья рука бестрепетно поднимает нож». А ведь слова поэта о «яде нежности», о руке, бессильной поднять нож («…я хочу и не смею убить — отмстить малодушным, кто жил без огня, кто так унижал мой народ и меня!» — из того же стихотворения), — это слова самоосудительные, полные презрения к своей «наследственной», перешедшей от «предков» слабости! Так в лексикон русской поэзии «между двух революций» входит — если не под знаком одобрения, то под знаком приятия — слово НОЖ. Будто на смену пушкинскому и лермонтовскому дворянскому «кинжалу» — как более народное, более жизненное, что ли. И это не у идеологически мобилизованных поэтов второго ряда, каковыми занят автор заметок "О романтической идеологии", не по жестокому приказу «века» и его глашатаев, а у больших, великих поэтов, свободно черпающих вдохновение из им лишь одним слышных веяний, из глубинных смещений в духовной жизни родины и мира.

В 1915 году Есенин напишет всем памятное:

Я одну мечту,

скрывая, нежу,

Что

я сердцем чист.

Но и я кого-нибудь зарежу

Под

осенний свист.

Снова — НОЖ! Здесь у крестьянского поэта в отличие от Блока – «интеллигента», осуждающего себя за слабость и сословные предрассудки, — звучит смиренная обречённость на соучастие в насилии, заодно с отверженными, «коих я не лучше»; на участие словно противувольное, которое претит чистому сердцу, но избежать которого — как и последующей расплаты «с верёвкою на шее» — невозможно. Что называется, нечистый попутает.

В тех же самых 1914-1915 годах Маяковский от имени авангардных художественных поколений, от имени революционной богемы аукнется Блоку, выполняя его заявку на нового человека:

У меня в душе ни

одного седого волоса,

И старческой нежности нет в ней!

(Может быть, и вправду эти знаменитые строки из "Облака в штанах" — ответная реплика на «нежности яд» в "Ангеле-хранителе"?) И напрасно, мне кажется, А.Якобсон, любя Маяковского, списывает все призывы к насилию, исходившие из его уст, на «агитацистику». Агитки — само собой; недавно В. Солоухин напомнил рассказ Н.Я. Мандельштам «про частушки Маяковского о том, как топят в Мойке офицеров». Но разве агитка вот это, из той же юношеской поэмы:

Идите!

Понедельники и вторники

окрасим кровью в праздники!

С детства я под впечатлением этих р-раскатов звукописи, этой энергийной волны, освобождающей от каких бы то ни было препон. Тут вам не "Окна РОСТа", а мощная поэзия, всерьёз воодушевляемая «идеей ножа». И дальше:

Чтоб флаги

трепались в горячке пальбы,

Как у каждого порядочного праздника —

Выше вздымайте, фонарные столбы,

Окровавленные туши лабазников.

Напоминаю всем известное: писалось это до гражданской войны. Предвещая её и к ней толкая (невольно возникает вопрос: «навязана» она была или всё-таки развязана?). Под конец появляется и долгожданный НОЖ — угроза небу, Богу: «Видишь, я нагибаюсь, из-за голенища достаю сапожный ножик. Крыластые прохвосты! Жмитесь в раю!» — и т.д.

Как ни удивительно, выразители «романтической идеологии» 20-х годов повторили — и конечно усугубили – «стереотип Блока» (как он отпечатался в приведённом выше стихотворении), скорее, чем Маяковского. Типичный для того времени рассказ Бабеля "Мой первый гусь" прекрасно иллюстрирует этот «стереотип». Начдив Савицкий встречает рассказчика, командированного в штаб дивизии, возгласом: «Ты из киндербальзамов… и очки на носу. Какой паршивенький!» Но вот «киндербальзам» с преувеличенной решимостью («Хозяйка, мне жрать надо…») сносит голову подвернувшемуся гусю, в сущности грабя вынужденную его приютить крестьянку. И добивается признания своей особы у конармейцев: «Парень нам подходящий». Чтобы приобщиться к победоносному коллективу, надо пролить кровь живого существа. Рассказ кончается словами самоиронии и грусти по утраченной невинности: «…сердце моё, обагрённое убийством, скрипело и текло». Цитируемые Якобсоном поэты — в большинстве своём «киндербальзамы», тяготящиеся «поколеньем рабов» за спиной (хотя здесь «проклятье семьи» не либерально-дворянское) и собственной «слабостью» («хочу и не смею убить»). В стихах они ещё как смеют! А бабелевскую двойственную ноту прячут глубоко в подсознании, дорожа «цельностью». Всё это, по-моему, не снимает с них вины — не только объективной (как о том пишет Якобсон), но и субъективной: что может быть непригляднее, чем изживание собственных комплексов посредством пролития чужой крови, пусть «всего лишь» на бумаге! Фатализм Есенина («как судил… рок») да и громово-погромный пафос Маяковского — всё лучше.

Но разговор этот я веду к тому, что идеологическая романтизация насилия, очевидная в одном из срезов поэзии 20-х годов, — только «вершки». «Корешки» надо искать в предшествующем десятилетии (или десятилетиях) — в эпохе «крушения гуманизма», сотрясениях тысячелетних ценностей и идеалов. Даже толстовство, как думаю не я одна, было в числе симптомов «крушения». Но это отдельная тема.14)

Эпоха устами своих пророков, вольных или невольных, сказала «да» НОЖУ ещё до того, как общество узнало слово «тачанка» и «Чека», до того, как «подпись на приговоре вилась струёй из простреленной головы». Что произошло в мире идей, то совершилось затем в мире вещей действительных и тут же нашло своих певцов, уже не пророков, а апологетов, идущих в ногу с действительностью. Нам ещё распутывать и распутывать этот узел — в конце века, в новую, как мы чаем, эпоху воскрешения гуманизма.

Ирина Роднянская

ПРИЛОЖЕНИЕ I.15)

Из Мемуарной новеллы Владимира Фромера "...ОН МЕЖДУ НАМИ ЖИЛ"

...Его монументальной чеканки статья "О романтической идеологии" в первоначальном виде была лекцией, прочитанной в Москве, в школе для одаренных детей. Это о том, как поэты-романтики двадцатых годов взахлеб славили карающий меч революции, ибо верили, что возвышенные ее цели оправдывают любые средства. Якобсон доказал, что психологическая атмосфера, без которой великий террор был бы невозможен, создавалась при активном участии "поэтов хороших и разных", "ваятелей красных человеческих статуй". Его работа, блистательная по глубине анализа, выигрывает еще и благодаря мастерски подобранным цитатам из Багрицкого и Голодного, Антокольского, Тихонова и прочих.

— Толя, — сказал я, — жаль только, что ты не упомянул вот эти строфы веселого, добродушного поэта, не имеющие, на мой взгляд, аналога в мировой литературе:

В такие дни таков

закон:

Со мной, товарищ, рядом

Родную мать встречай штыком,

Глуши ее прикладом.

Нам баловаться сотни лет

Любовью надоело.

Пусть штык проложит новый след

Сквозь маленькое тело.

Он взъерошил волосы и сказал с видимым сожалением:

— Забыл! Ну и черт с ним! Светлов, — и как человек, и как поэт, — был славным малым. К тому же стихотворение, которое ты цитируешь, называется "Песня". Он там признается в конце, — написал, мол, все это для того, чтоб песня получилась.

— И помолчав, добавил: — Впрочем, другие тоже с самыми благими намерениями писали. А что вышло?

Владимир Фромер

ПРИЛОЖЕНИЕ II.16)

Лекция, положенная в основу статьи "О романтической идеологии", была прочитана во Второй школе 9 марта 1968 года (в субботу, как и другие лекции Якобсона о поэзии) и называлась "Из поэзии 20-х годов". Это была последняя публичная лекция А.А. в школе; после весенних каникул он уже уроки не вел, несколько классов остались без историка.

Текст лекции отличался от текста статьи: последний раздел был посвящен не стихам Ахматовой и Цветаевой, а разбору рассказа Бабеля "История одной лошади" (из "Конармии"; попутно цитировались также "Одесские рассказы"). Отсутствовало и заключение с упоминанием Платонова и Солженицына. Впечатление такое, что в начале 1967–1968 учебного года эта лекция не планировалась <…>

С Нового года регулярность якобсоновских лекций была нарушена, пауза сильно затягивалась, какие-то обстоятельства явно мешали. Я был свидетелем заданного на ходу вопроса о дальнейших планах, и А.А. ответил: может быть, будут две лекции о Мандельштаме подряд, одна за другой. Вместо этого вскоре неожиданно (хорошо помню, что неожиданно) была объявлена лекция "Из поэзии 20-х годов". Может быть, мысль прочесть ее публично возникла у Якобсона спонтанно, перед неизбежным уходом из школы. В этой лекции была смелость «сжигаемых мостов», а впоследствии она однозначно вспоминалась как прощальное напутствие.

В неделю, предшествовавшую уже объявленной лекции, А.А. на уроке истории обратился к нашему классу с вопросом, нет ли у кого-нибудь в домашней библиотеке давно не переиздававшейся поэмы М. Голодного "Верка Вольная".

Анатолий Сивцов17)

1) Эссе "О романтической идеологии" написано на основе лекции, прочитанной в 1968 г. ученикам 2-й московской математической школе. Впервые опубликовано в книге "Конец трагедии". Нью-Йорк, Издательство им. Чехова, 1973. с.199. Перепечатано в журнале "Новый Мир", Москва, 1989, № 4. с.231. См. также сб. ПОЧВА И СУДЬБА. Вильнюс-Москва, 1992. с.159. См. также ПРИЛОЖЕНИЕ II. (Прим. В.Емельянова)

2) Предисловие Анатолия Гелескула добавлено при публикации эссе "О романтической идеологии" в журнале "Новый Мир". Москва, 1989, №4. (Прим. В.Емельянова)

3) Юна Вертман. "Странички о Толе". Анатолий Якобсон. ПОЧВА И СУДЬБА. Вильнюс-Москва, Издательство "Весть"; 1992. Журнал 22, №129 за 2003 г. (Прим. В.Емельянова)

4) Сын близкого друга Всеволода Белоусова. (Прим. А.Гелескула)

5) Анатолий Якобсон похоронен в Иерусалиме, на Масличной Горе, — в нескольких шагах от могилы своей матери. (Прим. В.Емельянова)

6) Один из эвфемизмов тех лет для глагола «расстрелять». (Прим. редактора Издательства им.Чехова)

7) Дух лирики Маяковского не соответствует характеру его агитацистики. Но именно лирика была глубоким самовыражением поэта. (Прим. А.Якобсона)

8) Рукописный вариант. (Прим. В.Емельянова)

9) Главка о Р. Киплинге была выпущена в публикации эссе "О роматической идеологии" в сб. ПОЧВА И СУДЬБА. (Прим. В.Емельянова.)

10) Через 20 лет после того, как была прочитана лекция "О романтической идеологии", Сергей Лёзов, анализируя идеологическую ситуацию конца 80-х гг., напишет о «критерии Якобсона», с помощью которого можно определить, поддаётся ли та или иная идея отчуждению, «порче»: «В 1968 г. [Якобсон] прочел своим ученикам-старшеклассникам лекцию о «романтической идеологии». В ней он очень просто и убедительно, исходя из кругозора московских школьников второй половины шестидесятых годов, показывает нравственную несостоятельность «революционно-романтической» поэзии (М.Светлова, Н.Тихонова, Э.Багрицкого и др.). Анатолий Якобсон говорит, в частности, о том, что романтизация большевистского террора (культ силы, культ чекиста) уже содержит in nuce оправдание всех последующих злодеяний режима. Безнравственна всякая апология всякого насилия, объясняет Якобсон московским старшеклассникам. Затем он сравнивает эту «романтическую идеологию» с нравственно-религиозным учением Льва Толстого, которое, «как его ни вывертывай», нельзя обратить в сторону насилия над человеком. Это учение может оказаться весьма несовершенным, оно, вероятно, не дает удовлетворительного ответа на многие вопросы, — но ничего злого (то есть насильнического) из него вывести нельзя. «В этом направлении идея неотчуждаема». Такую вот проверку идеи относительно пределов ее возможной отчуждаемости я и называю "критерием Анатолия Якобсона". (Очевидно, что этот критерий определен традицией европейского Просвещения, этикой Канта, гуманистическим толкованием христианства. И сам Толстой опосредует эту традицию в русской культуре)» Из письма, адресованного Корнелии-Ирине Герстенмайер, издававшей немецкий "Континент". Там письмо и было опубликовано: Befreiung oder Ueberleben? — KONTINENT. Ost-West-Forum. 13.Jg., H.4, S.30-38. Bonn, 1987. Последняя редакция: Освобождение или выживание? Журнал "Искусство кино", №1, Москва, 1991. (Прим. В.Емельянова)

11) Литература 20-х годов — куда лучший материал для рассмотрения поставленного мной вопроса, чем литература более позднего времени. Во-первых, потому, что явление прослеживается от его истоков и развенчивается современный романтический миф, призванный идеализировать некую "легендарную" эпоху. А главное, потому, что перед нами — литература подлинная, где суть дела выступает органичнее и объективнее, чем в последующих суррогатах, где прежде всего обнаруживается лакейская физиономия автора. (Прим. А.Якобсона)

12) Добавлено при публикации эссе о "Романтической идеологии" в журнале "Новый Мир". Москва, 1989, № 4. (Прим. В.Емельянова)

13) С уточнением стихотворных цитат. (Прим. И.Роднянской)

14) А.Якобсона, для которого толстовская идея — единственно неотчуждаемая и некровопролитная, перебивают резкие слова В.Шаламова, приводимые его знакомцем и корреспондентом, философом Ю.Шрейдером: «Все террористы были толстовцы и вегетарианцы…» Это жестокое преувеличение, если угодно, парадокс, над которым, однако, стоит задуматься. (Прим. И.Роднянской)

15) Владимир Фромер. "...ОН МЕЖДУ НАМИ ЖИЛ". Мемуарная новелла. Реальность мифов. "Гешарим-Мосты культуры". Иерусалим - Москва. 5764-2003. с.393. (Приложение добавлено В.Емельяновым)

16) Приложение добавлено 7 января 2004 г. В.Емельяновым.

17) Ученик А.Якобсона, см. Заметки А.Сивцова. (Прим. В.Емельянова)