Перевертыши, отщепенцы, наследники Смердякова (вот и Достоевский пригодился)... – пыхтели газеты зимы 1966-го, и им вторил репродуктор на стене. Но ядовитую химию советской фразеологии пробивал освежающий сквознячок двух имен: Андрей Синявский и Юлий Даниэль. Первое имя мне было незнакомо, второе же... о, уже десятилетие, как память моя хранила это веселое имя: Ю л и й. Так, без отчества, по обычной для старшеклассников фамильярности, меж собой звали мы нашего учителя литературы, Юлия Марковича Даниэля (1925 – 1988), и так в конце концов научилась я обращаться к нему по его просьбе, когда довелось видеться с ним несколько раз после освобождения его из тюрьмы. И только так – вослед образу из его тюремных стихов: «Друзей имена, как жемчужины, / Как четки перебирай»3 – захотела я назвать очерк о нем, написанный через пять лет после его смерти4.

Тогда я ещё не прочла огромное собрание писем Юлия Даниэля из заключения, с подробным комментарием его сына Александра5, а также появившиеся несколько позже воспоминания других близких и друзей6. Ещё более отдалившаяся от описанных мной событий, читала я теперь о человеке, которого видела большей частью за столом учителя в нашем десятом классе, читала и поражалась, что этот человек – в воспоминаниях самых разных людей при самых разных обстоятельствах его жизни, от первых послевоенных лет до первых перестроечных, – был узнаваем мной так, словно я была соглядатаем всего этого времени его жизни. Объясняю тем, что тридцатилетний Даниэль, сама беспечная молодость в благородном воплощении, был уже сформировавшейся личностью. Учитель литературы непредумышленно дал нам (тем, кто хотел брать) некую формулу – своего рода платоновскую идею – своей личности, позже, в те или иные моменты, проявлявшейся в чудесном разнообразии красок, но всегда по этой формуле. Другими словами, он всегда и везде оставался самим собой, будь то жизнь или литература.

Какие-то причудливые резонансные явления в работе памяти (можно ли назвать работой это блаженное состояние?) при чтении и перечитывании всего написанного им и о нем – чтении всего даниэлевского текста – нашли себе выражение в новой редакции моего очерка со старым названием, предназначенным теперь ещё и передать мою радость узнавания Юлия в опаленном трудной славой Ю.М. Даниэле.

* * *

О Даниэле-учителе опубликовано до обидного мало. Есть важные полстраницы в интервью, единственном им данном для печати, за полгода до смерти, вошедшем в наиболее полный сборник его произведений «Говорит Москва»7.

«Нравилась ли вам ваша работа и каким, вам кажется, вы были учителем?» – «Да, пожалуй, нравилась, но учителем я был, мне кажется, не блестящим, а такие, знаю, уже были».

Вы и были, Юлий Маркович. Чему совсем не противоречит ваше поведение за стенами класса, кое не удивило бы нас, если знали б тогда: «С начальством не ладил, мог встать и сказать, что я думаю о районном отделе народного образования и о тех, кто приходил к нам учить нас, как учить, сам в этом ничего не понимая. Но работа моя тогдашняя – это был и способ зарабатывать на жизнь и быть законопослушным гражданином. Как ко мне относились ученики? Мне кажется, что любили. Я к ним всегда относился с симпатией, и они, по-моему, отвечали мне тем же».

Мне тоже так кажется.

Ирина Павловна Уварова, вторая жена Даниэля, участвуя в том же интервью, сообщает подробность, вызвавшую у меня не то ревность, не то зависть к ученикам до нас, до того, как Юлий пришел преподавать в школу №313 в Сверчковом переулке, в двух шагах от дома на углу Армянского и Маросейки, где он тогда жил. «У него в школе была забавная кличка «ДЮМ – друг детей»: Даниэль Юлий Маркович, а друг детей – потому, что, если надо было провинившегося выставить за дверь, он говорил невозмутимо спокойным голосом: «Друг мой, выйдите вон из класса!» Это «друг мой» так и осталось до сих пор его любимым обращением». Обращение помню, но шутливая кличка «ДЮМ – друг детей», увы, творение учеников другого класса, мы были в массе сероваты, вряд ли способны на изящный юмор. Да и не помню я, чтобы Юлий находил необходимым кого-то выставить за дверь. Какое там! У него на уроках мы вели себя на твердую пятерку, причем без всякого напряжения, нам было просто интересно. Такое случалось и на других уроках – особенно физики, в десятом классе страшно интересной, да ещё физичка Екатерина, кажется, Васильевна, несокрушимо строгая и при этом склонная к юмору рода dead pan, законы природы преподносила как личные дары, но как ни загорались мы от откровений точных наук, за смыслом жизни обращались к не точной литературе. Так получалось само собой на уроках Юлия.

Однажды Юлий, ближе к концу учебного года, велел нам сходу написать сочинение на вольную тему: «Мой любимый вид искусства». Я решила написать о литературе, минуту посомневавшись, является ли литература искусством. Уточнить у Юлия, уже погрузившегося уютно в какую-то книгу за учительским столом? Да нет, зачем его отрывать, ведь знаю, что именно на искусство в литературе он прежде всего обращает наше внимание. Как он говорил о драматургии Горького, о том, что только «На дне» – литературное достижение среди бесконечных пьес великого пролетарского писателя? К немалому нашему (моему, то бишь) удивлению, учитель, словно на сцене, стал изображать, как Алексей Максимович, гася папиросу в пепельнице, давя и давя окурок, горестно вздыхает и приговаривает: «А пьесы-то я писать не умею, ох, не умею я писать пьесы». Очень живо Юлий сыграл, недаром хотел стать актером, поступал в театральное училище. Эту сценку, заимствованную им, должно быть, из очередного издания «Горький в воспоминаниях современников», Юлий привел для вдалбливания в наши головы соотношения что и как (в меня, помню, врезался ещё и пример внушающей уважение самокритики признанного писателя). В сочинении я писала об искусстве Чехова, самого любимого тогда моего прозаика, но в финале, сдаваясь соблазну выговориться до конца, переметнулась на «Овода» Войнич – тоже, мол, любимая литература, замечательное искусство, но в действительности может ли жизнь быть такой яркой, как у Овода? И напряженно ждала отметки. Как сейчас под отметкой вижу (тетрадку с сочинением в пачке «рукописных материалов, неподлежащих вывозу из СССР» в эмиграцию, оставила у родственников в кладовке, откуда они – не знаю как скоро – препроводили на помойку, и я их не виню: жили в тесноте и, главное, не верили, что я когда-нибудь заявлюсь из Америки и захочу увидеть старые бумажки), вижу красный карандаш Юлия: «Есть о чём поспорить». Никакой другой отметки за нижеследующее сочинение мне и не нужно.

Глупо, но отчего-то мне хочется видеть в воспоминаниях о своем учителе русского языка и литературы, ещё и своего рода школьное сочинение. И это в возрасте, отнесенном от школы на полстолетия! Частично, может быть, из-за того, что сомневаюсь в своем праве на «воспоминания». Какое бы место учитель ни занимал в моей жизни, сам он отнюдь не мгновенно вспомнил меня, когда увидел через полтора десятка лет после того, как я окончила школу. Я не собираюсь сочинять, то есть придумывать то, чего не было, но отдаю себе отчет в том, что если не тема, то память у меня вольная: память выпускаю на волю, где она поведет себя, знаю, наилучшим – в отношении что и как – образом. Мне также на руку, что школьное сочинение, припоминается, должно вначале предъявить план, это неплохо: план дисциплинирует; отступления в далекие от темы сферы, к чему так влечет мемуариста, не поощряются. По плану сочинение состоит из введения, основного содержания и заключения. Введением считаю всё вышесказанное, заключением не могут не быть «Цыганки» Даниэля, остается перечислить пункты основной части, то есть даниэлевского сюжета в моей жизни. Вот он, план:

- Учитель словесности.

- Треугольная комната на Маросейке.

- Последний звонок и прочие последние вещи.

- «Говорит Москва».

- Читает Москва.

- Встречи в Калуге.

- «Вольной воли заповедные пути...»

* * *

|

Новый учитель словесности вошел в наш десятый «В» первого сентября так стремительно, что аж клёши взлетели. Вышедший из моды покрой темно-синего костюма, который он проносил круглый год, был ему прощен даже главным стилягой класса, завороженным, как и все мы, этим «новеньким». Молодой, интересный мужчина, просто красавец из кино, да ещё фамилия красивая: Даниэль. Француз? – вот и лицо и манеры словно сошли с экрана «Ударника», где недавно состоялся первый фестиваль французских фильмов. Живые французы, однако, в нашей округе не водились, приходилось обходиться евреями.

Звучный, глубокий баритон, произносящий русское, но странное: «Быть может, всё в жизни лишь средство /Для ярко-певучих стихов, / И ты с беспечального детства / Ищи сочетания слов»...

Так безыдейно учитель начал свой рассказ о символизме, не торопясь приступить к изучению с нами статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература», открывавшей в те баснословные года курс русской литературы ХХ века. От этого важного документа (да, важного для понимания соцреализма, с которым предстояла неминуемая встреча) деваться нам было некуда, но новый учитель не спешил.

У нас было несколько неплохих преподавателей, колоритных фигур, я вспоминаю о них с умилением, но между ними и нами стояла поколенческая или какая-то иная стена, которую не только было бы неуместно преодолевать, но почему-то и не хотелось. Теперь в ходу такие категории, как аура, поле – не зная этих слов, с Юлием мы оказались в правильном поле. Или пользуясь знаменитой фразой его друга Андрея Синявского о стилистических разногласиях с советской властью, я бы сказала, что с другими преподавателями у нас были стилистические разногласия, а вот с Юлием не ощущалось. Нами, само собой.

Впервые у нас на уроках великий и могучий, правдивый и свободный русский язык звучал не только в цитатах из классиков, но и в собственных словах учителя. Для него он был истинно млечный. Человек был учителем, но учил как дышал. А дыхание легкое. Держался с учениками просто, без всякой позы – сама естественность. Притом в покоряющем сочетании с природным артистизмом. Человек был доброжелателен (позже я поняла, что просто добр), но и остер и ироничен. Такой учительский стиль нам пришелся по вкусу.

На уроках литературы стало захватывающе интересно. А проходили соцреализм. (Я беру это понятие в номинальном значении – как художественный метод советской литературы, не вдаваясь в те изысканные игры с соцреализмом, что уже начал Синявский в статье «Что такое социалистический реализм» (1957), самобытностью толкования потрясшей интеллигенцию не меньше властей.) Но как проходил его Юлий? Проходил, так сказать, от противного: произведения советской литературы по программе сталкивал лоб в лоб с шедеврами, сосланными советской властью в архив. Стихотворение Брюсова «Поэту», правда, не шедевр, но обнажает пружины течения, которым русская литература должна гордиться, а не стыдиться, чему наставляла школьная программа. Сосланные шедевры не могли не доставаться нам в весьма умеренных дозах, но эти огоньки пробивали туман, напущенный программой на путь писателя.

Поздний Маяковский получал у Юлия микрофон только после «Облака в штанах» и других хороших и ранних творений. Вот Юлий объясняет нам на пальцах футуристическую «Ночь» («Багровый и белый отброшен и скомкан») – полную абракадабру для нас в то время. В дело у него пошла и французская живопись, выходившая тогда из запасников российских музеев. Муть слов у меня на глазах преображалась в яркую ясность – подобно химической реакции или превращению одного вида энергии в другой в опытах Екатерины, да, вспомнила, Васильевны.

Громыхая Маяковским, Юлий становился на него похожим внешне, по крайней мере, в моем видении – похожим на тот графический портрет работы Юрия Могилевского, что позже стал знаменитой эмблемой московского драматического театра им. Маяковского. Ну, это уже проделки моей памяти, портрет я увидела только через несколько лет на выставке и очаровалась двойным портретом настолько, что разыскала художника (не без хлопот) и приобрела линогравюру. Как-то Юлий признался, что в актеры его не взяли. За один голос надо было б взять, думала я, слушая, как он читал стихи. Внешность его была переменчива, у многих незаурядных людей так: ряд волшебных изменений – то кинокрасавец, то в лице его уже проглядывает портрет, причудливо нарисованный Андреем Синявским в автобиографическом романе «Спокойной ночи»: «... свисающая по-собачьи, премудрая, большая морда, в тяжелых складках». Но всегда живое его лицо пленяло легкой, умной самоиронией и чем-то ещё, что ничем иным, как излучением света души не назовешь. Свет из того же источника окрашивал и голос. Потому что душа его была открыта, распахнута. Более гармонично открытого человека, чем Юлий, мне, кажется, не довелось встретить.

Здесь я должна вернуться к его интервью 1989-го и дать ему возразить мне. На вопрос корреспондента, был ли он откровенен с учениками, следует ответ: «Нет, здесь всё было гораздо сложнее. Я был наглухо отъединен от своих учеников непроницаемым барьером». – «Сами воздвигли его?» – «Частично он так воздвигся в государстве вообще, человек от человека, учитель от ученика. Частично я уже услышал этот самый начальственный предупреждающий «свисток». Я не видел возможности говорить своим ученикам всё, что думал тогда о происходящем. Об этом писал свои рассказы, хотя знал, что напечатать их не удастся».

Открытость и откровенность – не синонимы, так что говоря о гармонично открытом человеке, я и стараюсь передать свое впечатление от его редкого свойства быть открытым, независимо откровенен он или нет. Душа его была открыта нам как в школьной повседневности, так и в уходе от быта в литературу.

Мы хвастались перед приятелями из соседней школы, что проходим другую литературу: не только «Двенадцать», но и лирику Блока («О доблести, о подвигах, о славе», смею уверить, читал Юлий лучше, чем входившие в моду декламаторы Блока и Есенина – может, поскольку читал не на сцене, а в школьном классе), не только «Поднятую целину», но и «Тихий Дон», что говорим о Достоевском, который в предыдущем году, в курсе литературы XIX века, почти не упоминался. Мы (я) привирали слегка, другую литературу мы не проходили, но из книг, в которых писатель «ошибался», Юлий составлял для нас этакий негласный список для внеклассного чтения.

* * *

Нам крупно повезло: грянул ХХ съезд партии, и за разоблачением «культа личности» последовал демонтаж культа соцреализма. С воодушевлением пользуясь обстановкой, Юлий реже прибегал к эзоповому языку в преподавании советской литературы. Думаю, что не только о нашем духовном развитии заботился, самому работать стало приятно; легко ли ему было валандаться с соцреализмом денно и нощно? Впрочем, нощно, как выяснилось лет через десять, он – Николай Аржак – работал над другим реализмом.

Доклад Хрущева на ХХ съезде читался во всех советских учреждениях, включая жэки и химчистки. В нашей школе эта честь выпала Юлию. Мы не удивились выбору начальства: в округе не просматривалось (не прослушивалось) лучшей дикции, столь существенной для двухчасового чтения текста, неприспособленного для восприятия советскими ушами. Нас, разумеется, в учительскую на хрущевский доклад не пригласили. (Следующее выступление Юлия на публике, но уже не от власти, а от себя – последнее слово приговоренного – состоялось через десять лет в суде (14 февраля 1966). И тоже грянуло, как гром, для допущенных в зал: предъявленное политическое обвинение в те годы подсудимый принимал. Даниэль и Синявский первыми нарушили святой советский ритуал.)

В своей мемуарно-эссеистической книге «Свободная охота»8 (к сожалению, не дописанной) Юлий вспоминает: «Мне поручили читать этот доклад. Я стал читать. Это было очень трудно. Я все-таки принудил себя не оглядываться на дверь в самых пикантных местах, но заставить себя не понижать голос я не сумел. Это было сильней меня. Мне был 31 год, и лет двадцать я прожил под барабанную дробь казенного восторга, а уж проговаривать вслух какие-то вещи «против» я просто не умел».

Никогда не забуду, с каким ошеломленным лицом Юлий вошел в класс после чтения в учительской. Он пришел вести урок по расписанию, но сел не за стол, а свободную парту, и мы, увидев в этом приглашение обсудить доклад Хруща, окружили его. Из учителя, как из рога изобилия, посыпались доказательства того, что некоторые уже слышали от родителей или сами подозревали: Сталин – не отец всех народов, он не отец никакому народу, он – губитель многих народов (калмыков сослал за Полярный круг, а чеченцев, горцев, отправил в Среднюю Азию разводить хлопок и т.д.). «Жить стало лучше, жить стало веселее» – с ухмылкой повторял Юлий, имея в виду разоблачение преступлений сталинизма. На сей раз праздник был на нашей улице. Тогда и прояснилось, чей это праздник: тех, кто открыто радовался, и в нашем классе их было не меньше половины.

Наш вольнолюбивый учитель хорошо вписывался в пейзаж времени. Прошло десятилетие, и он не хуже вписался в совсем другой пейзаж – суд, тюрьма, лагерь строгого режима в Мордовии. Но был такой не слишком затянувшийся период, когда «оттепель», надеялись, перейдет в весну. (Не надеялись прозорливые люди вроде Андрея Синявского, создавшего подпольного писателя Абрама Терца в разгар оттепели.)

* * *

В воздухе с пониженным содержанием духа Иосифа Виссарионовича мы осмелели и напросились к Юлию в гости – чтобы говорить совсем свободно. Мы – это только двое учеников (они и имеются в виду чаще всего, когда я пишу «мы»); кроме меня, ещё Игорь Фараджев, ныне крупный ученый в области компьютерной математики, а тогда – классический тип гения-антиотличника. Это про него сказано: «И жить торопится, и чувствовать спешит» – с Юлием одного поля ягода – если иметь в виду темперамент, а вот диаметрально противоположные профессиональные интересы – математика vs. литература – сказались существенно на жизненных стратегиях. Мы жили в соседних переулках, неподалеку от дома на углу Армянского и Маросейки, старинного красивого здания с лепкой, где под крышей Юлий с семьей (мать, жена и пятилетний сын) занимал полторы комнаты в большой коммунальной квартире. Полкомнаты – это закуток в 3 кв. м., забавной треугольной формы выгородка из общей, проходной. В треугольной помещались только кушетка и книжный стеллаж. Здесь учитель принимал нас с Игорем. Мы все сидели в ряд на кушетке, почти упираясь носами в книги на стене. Трое в треугольной комнате, а я ещё и на седьмом небе. Наконец-то у меня появился свой взрослый знакомый. И какой! Не совсем, честно сказать, знакомый – школьный учитель, но ведет себя как свой в доску...

Здесь в закутке, должно быть, были написаны те самые крамольные повести: «Говорит Москва», «Искупление», рассказы «Руки», «Человек из Минапа». Знали ли мы, что он пишет? Да, переводы стихов, очень увлекается. А как-то он, смеясь, показал нам рукопись: она начинается с прямой речи на французском. Он не боялся, что мы подумаем о подражании известно чему и кому – только смеялся: такое создалось взаимопонимание, без слов. Возможно, это был черновик исторической повести «Бегство», она была издана чуть ли не в день его ареста (12-го сент. 1965). Книга пошла под нож, чудом сохранился сигнальный экземпляр, с которого повесть была перепечатана в 1991-м в сборнике «Говорит Москва». О политике говорили совершенно открыто. Хрущевская оттепель стояла в зените, но падением советской власти, которого хотелось по-детски прям сейчас, не пахло. Политической борьбой за изменение режима, однако, Юлий заниматься не собирался и нам не советовал. «Вот Лариса говорит: «Политика – зачумленная область». Согласен, не дай бог, быть затянутым ею: заболеешь». И ссылался на «Бесы». Меня настолько оттолкнуло название (годится ли для романа?), что эту грандиозную книгу я прочла последней у Достоевского (зато полюбила всерьез и надолго).

Не политикой единой, есть ещё искусство. Юлий показывал нам альбомы живописи, изданные во Франции, те самые, что на черном рынке шли за бешеные деньги. Как они к нему попадали? Он был образцово беден. Столь неприхотливой мебели, да и той в обрез, я не видела нигде, кроме как у себя дома (всё было в войну отдано за еду) – вот почему я чувствовала себя в своей тарелке у него под крышей. Да ещё мать Юлия, Минна Павловна, была той же породы, что и моя бабушка: не уютная старушка, как у моих подруг, умевшая прикрыть нищенский быт салфеточками-ришелье, а старуха-интеллигент, в домашнем затрапезе читавшая с утра до ночи. Роскошные альбомы попадали к Юлию через приятелей, может быть, и от Синявского, а к нему от знаменитой француженки Элен Замойской-Пельтье – той самой, что вошла в историю, передавая рукописи Абрама Терца и Николая Аржака в зарубежные издательства. Мы с Игорем, разумеется, не остались бы равнодушны, узнай мы об опасных связях Юлия, но тогда дивились только живописи, столь непохожей на русскую, почему-то обещавшей какие-то необыкновенные, упоительные, взрослые переживания. Французский импрессионизм был новостью не слабее других в ряду breaking news дня.

Перелистывая вместе с нами альбом Ренуара, Юлий задержался на портрете Жанны Самари (том, что в музее на Волхонке): «На Лиду похожа». Что он, издевается что ли? Игорь хмыкнул: «Ну уж. Глаза другие». – «Всё равно что-то есть. Выражение лица, может быть» и подбавил жару: «Тоже рыжая». Но одобрительно, не так, как дразнили мальчишки во дворе. С тайным клеймом «Самари» я взлетела над глупым детством – такое было настроение. В школе на следующий день я надумала усилить гипотезу Юлия, весь урок держа голову так, чтоб она освещалась солнцем, падавшим из окна на парту, и две косицы, заколотые в корзиночку, казались бы ещё рыжее. Время от времени я определенно ловила на себе внимательный взгляд учителя, а когда проходила мимо его стола на перемену, услышала: «Ты грелась на солнышке ну просто как кошка... рыжая» – тут я смешалась: неужели он раскусил меня, понял, что я упиваюсь освобождением от проклятой рыжей доли? Я и сейчас вижу эту понимающую ухмылку учителя. И с радостью узнаю его в невымышленном рассказе Людмилы Улицкой «Девочки и мальчики»: «Друг мой, давно ушедший, мужественный и легкомысленный солдат последней большой волны, знаток поэзии и поэт, школьный учитель, для всех старший и каждому равный, лагерник, любимец женщин и собак, обнаружил, кажется, первым, что в классической русской литературе все книги о детстве – мальчиковые. О детстве девичьем почти ничего нет».

Друзья помнят молодого Юлия весельчаком, душой дружеской компании, беспечным гулякой. Жил он, что называется, бурно. А как иначе в тридцать лет, в Москве и в оттепель? Чего я не могу понять, так это как он находил время для наших с Игорем посещений. Пусть их было три-четыре и обчелся, зато длились они... Мы сидели и сидели с ним в ряд на кушетке, видимо, не умея встать и разойтись по домам, а он не хотел смутить нас намеком, что пора бы. Однажды он не выдержал. Помню, в проходной комнате уже укладывались спать, но пока Юлий с комическим видом не принес из передней наши пальто и без слов протянул их нам, мы так и сидели. Помню, Лариса, жена Юлия, иногда заглядывавшая в закуток, – тоненькая, гибкая, быстроногая, с независимым взглядом горячих черных глаз – вошла за мужем, бледная, утомленная, сердитая – вроде бы не на нас, а на мужа: «Что ты делаешь? Зачем ты их гонишь?». Галантно подавая мне пальто, Юлий невозмутимо проговорил: «Им завтра в школу, спать пора». Понурившись, молча шли мы с Игорем по пустынному переулку, и пальто на мне горело от пережитого позора. Стыд захватил и следующий день; после урока Юлий спросил меня: «Что-нибудь случилось? Или был скучный урок? В первый раз вижу у тебя такое лицо – отсутствующее». А вот его лицо не скрывало удивления: так, очевидно, он привык к всегда распахнутому на него лицу «рыжей».

Скучным урок быть не мог, разве что это был урок не литературы, а русского языка. Почему-то совсем не помню, как он преподавал этот предмет. Что мы тут изучали в десятом классе? Память сохранила только спокойное, чуть отрешенное лицо Юлия, пока на доске кто-то разбирает особо сложное сложно-подчиненное предложение. Не работал ли он втихаря над сложно-подчиненными своей прозы, наверняка, сочиняемой в голове в эти минуты расслабления? Могло ли ему помешать тихое монотонное бормотание у доски? Ритмичное постукивание мела? Или подростки, сдувающие друг у друга домашние задания к следующему уроку? Юлий явно распустил класс. Спасибо, Юлий Маркович, за эти штрихи, без которых создаваемый мной образ учителя получился бы слишком уж положительным. К слову, Юлий был не хуже других земной и грешный человек, но уверенность моя питается воспоминаниями других о нем и его прозой, стихами; общение же с ним в качестве ученицы не предоставило мне отрицательного материала. Двоечники и троечники любили его за нуль высокомерия, а, может, и на них – что они, не люди? – действовал шарм Юлия; так или иначе, на его уроках и литературы и русского было тихо, все сидели на своих местах. (А на некоторых уроках вытворялось нечто несусветное. Счастливая, неповторимая пора детства достигает в моих глазах кульминации в такой вот картинке: урок логики, все в полный голос говорят друг с другом в то время, как пожилой учитель отпускает в ор, должно быть, что-то логичное; наш первый спортсмен, гимнаст, двоечник Пеньков, стоит на руках на парте, сначала перпендикуляром, а к концу урока вопросительным знаком; пеньков, где ты?)

* * *

Да, Юлия любили, и любовь выплеснулась стихийно на церемонии последнего звонка. Накануне пришли из родительского комитета и собрали по 10 коп. с носа на букет цветов нашему классному руководителю – старичку лет пятидесяти, Леониду Ивановичу, преподававшему химию. И вот все классы выстроены в актовом зале, учителя на сцене, произносятся речи, затем вручаются цветы. Сердце замерло в ожидании трели последнего звонка. Красивый ритуал, не поиздеваешься. Вот от нашего класса выходит староста, долговязый красавец-стиляга Валерка Фастовский, направляется с букетом через весь зал по сверкающему паркету к сцене. И тут мы, не сговариваясь, шипим: «Юлию цветы, Юлию!». И он, долго не раздумывая, искривляет траекторию, вручает букет Юлию, что-то мурлычит, а рядом с ошарашенным лицом стоит старичок-химик. Не успел Юлий отреагировать, как положение спасает чья-то мамаша: выбегает из толпы гостей, выхватывает букет из рук Юлия и бросает химику, который не плошает, цветы подхватывает. Не разберешь, что написано на лице Юлия – недоумение, неловкость – всё одно, нам невыносимо видеть его в нелепом положении. Игорь вопит: «Бежим за цветами!». Последний звонок я так никогда и не услышала.

Под приличным майским дождем, который, разумеется, тут как тут, несемся как угорелые от Сверчкова переулка через Чистопрудный бульвар к метро и там покупаем букет, по средствам. Промокшие и довольные, через 15 минут мы в зале. Звонок, увы, отзвенел, но народ ещё не разошелся. Финал церемонии: Игорь в окружении взбудораженного класса вручает нищенский букет Юлию, говорит что-то прочувственное, у того на лице невозмутимое спокойствие, а в стороне с грустным лицом и пышным букетом стоит Леонид Иванович...

* * *

В старших классах я вела дневник, лениво, но с чувством. Этот материал из неподлежащих вывозу в эмиграцию (1976) я сожгла и все записи забыла. Все, кроме тех страниц, которые ещё в 1970-м вырвала из тетради, чтобы подарить их Юлию, когда встретилась с ним в Калуге, где он поселился после выхода из заключения. В тех записях я «анализировала» природу своего отношения к учителю литературы: уважаю ли его, преклоняюсь, а вдруг влюбилась и т.д. Пришла к выводу, что нет, не влюбилась. Конечно, люблю, но любовью не женщины, а просто человека. Я надеялась, что в калужской ссылке это свидетельство любви ученицы к нему как учителю будет ему приятно, да и просто развлечет. В самом деле, Юлия рассмешила дотошность самоанализа: «Странно, почему-то за самого Юлия я, при всей моей любви к нему, жизнь отдавать бы не стала, а вот за его сына, маленького, смешного Саньку, отдала бы с восторгом!» (В советском детстве, отрочестве, юности вопрос отдавания жизни за великое дело был важным. И я воображала обстоятельства, при которых надо было бы отдать жизнь за Саньку, который умилял меня безмерно в проходной комнате на Маросейке. А за самого Юлия действительно – будущее показало – жизнь не отдала. Об этом ниже.) В конце учебного года, перечисляя все случившиеся за отчетный период хорошие вещи, как то: разоблачение Сталина, первая поездка в Ленинград, лекция о теории относительности в Политехническом музее, фильм «Плата за страх» (в Юлии, казалось мне, есть что-то от Ива Монтана), приятельство с Игорем, новогодний вечер, на котором впервые мальчик, одноклассник, объяснился мне в любви (а то, что после канонических трех слов он сразу же заявил, что жить после тридцати не стоит и, как Есенин, он покончит самоубийством, так это ещё интереснее9), я заключала огромными буквами: ГЛАВНЫЙ ИТОГ ЭТОГО ГОДА – БЫЛ ЮЛИЙ.

Отдавая ему эти странички в Калуге и пытаясь объяснить роль, которую он сыграл в моей жизни, я сравнила его... с Ленинградом. Прекрасный город и прекрасный человек несли для подростка, ещё не знавшего, как ему казалось, настоящей жизни, весть о грядущем счастье этой жизни. Город выводил в пространство красоты мира, наполняя лёгкие на всю жизнь воздухом этого пространства. Нечто подобное совершал и человек, приучая меня к воздуху гармоничных человеческих отношений, даря – необходимую, да – уверенность в завтрашнем дне, уверенность в существовании родственных душ, встреч с ними, любви.

* * *

После так и не услышанного последнего звонка предстояло сдать выпускные экзамены. Не велика хитрость, но... моя переполненность радостью жизни (удесятеренная отменой экзамена по истории СССР, превратившейся в фантом после разоблачений культа личности) чуть не обернулась для меня катастрофой местного значения. И спас меня, конечно, Юлий.

Письменный экзамен по литературе и русскому прошел в нашем классе лихо. Кто-то накануне узнал темы сочинений, все были оповещены, пришли подготовленные, со шпорами. Но шпаргалки особенно и не понадобились, Юлий разрешил пользоваться первоисточниками для извлечения цитат. Только они и были мне нужны, я выбрала тему о Некрасове – «Я лиру посвятил народу своему», и цитата в названии вдохновила меня на плодотворную дебютную идею: обозначить абсолютно все пункты плана, включая введение и заключение, цитатами из некрасовских стихов. Скажем, раздел под названием «Доля ты русская, долюшка женская» повествовал у меня, само собой, о положении женщины в крепостной России. И т.п.

Можно было ходить по классу, разговаривать, задавать вопросы учителю (и одноклассникам). Скоро в класс вошли представители родительского комитета с любовно заваренным чаем и калорийными булочками. Свобода, однако, сыграла со мной злую шутку: я потеряла чувство времени. Ходила по классу, заговаривала с приятелями, перелистывала Некрасова, и только когда положенные шесть часов начали таять на глазах, я принялась писать. Сочинение было у меня в голове, но мне физически не хватало времени его записать. В мгновение ока праздник превратился в дурной сон: все сдали свою писанину и ушли, в опустевшем классе я строчу изо всех сил, ужасаясь, что завалила экзамен на аттестат зрелости (а уж о медали надо забыть), Юлий, стоя надо мной с кипой сочинений и недовольной миной, белым голосом отвечает на бесстыдно выкрикиваемые вопросы о неожиданно забытых правилах правописания. Шесть часов истекли, в класс периодически всовывается голова секретарши, стонущей, что ждать больше ну никак невозможно: завуч запечатывает сейф с сочинениями, но Юлий держит оборону... Многое бы я отдала сейчас, однако, чтобы снова быть в том классе с Юлием и писать то сочинение, а не это...

Не знаю, может, в состоянии аффекта я как-то особенно удачно раскрыла тему «Я лиру посвятил народу своему». Пятерку мне поставили-таки, хотя несущийся, как на пожар, почерк на бумаге с печатями РОНО не мог не выглядеть в глазах сотрудников районного отдела народного образования вызывающим.

А на устном экзамене по литературе Юлий если не спас меня, то преподнес приятнейший сюрприз. Когда перед началом экзамена он спросил меня о моем настроении и я поведала ему о заветной мечте вытащить билет с вопросом «Мировое значение русской литературы», то неожиданно была проинформирована, что мечта моя обитает на краю стола слева, и чтобы ухватить ее, надо только первой идти отвечать.

Юлий, забавно смотрящийся в окружении теток из РОНО, их поначалу деланное, а потом искреннее внимание к тому, о чем я говорю с таким воодушевлением (всё больше о значении внепрограммного Достоевского), их одобрительные, в конце концов, кивки, июньское солнце, заливающее классную комнату и мировое значение русской литературы, весело выходящий из класса Юлий со словами ко мне: «спасибо, вернула с процентами» – это идут последние кадры фильма моей памяти, точнее, его первой серии. Что ещё осталось? Долой косы – выпускной вечер – Юлий, целующий руку моей матери, когда я их знакомлю. И – Красная площадь. Пройдет пять лет, и здесь перед мавзолеем, в День открытых убийств, завершится «ослепительный сюжет повести «Говорит Москва» (Варлам Шаламов, «Письмо старому другу»10). А пока Москва говорит нам слова надежды.

Юлий одобряет мое решение не идти в гуманитарный вуз (зачем отравлять себе существование, подводя марксистко-ленинскую базу под всё на свете?) и подкрепляет дополнительным аргументом: «Правильно, иди в науку. Знаешь, я всю жизнь чувствую свою неполноценность из-за того, что так мало знаю об устройстве мира, в котором живу. Среди моих друзей есть ученые, и я им завидую. А твоя любимая литература никуда от тебя не денется».

Когда светает в конце июня? Даже если в начале пятого, неужели мы проторчали на Красной площади часов шесть? Прежде, чем я увижу Юлия через четырнадцать лет почти наголо остриженным после тюрьмы, греющимся на солнышке перед входом в гостиницу в Калуге, я вижу его на Москворецком мосту, балансирующим на одной ноге напротив Игоря и старающегося ударом ладони о ладонь противника сбить того с равновесия. Как называется эта игра?

* * *

Детство обитает на другой планете – так в целях краткости объясню, почему, переступив порог школы, я потеряла связь с моим учителем. В начале 1966-го мне позвонил Игорь (его я изредка видела в ЭНИМСе, куда он привел меня трудиться на благо компьютерной цивилизации): «Слышала? Наш Юлий! Я собираюсь написать письмо протеста против ареста». Советскую власть, которая эволюционировала в разногласиях с моими представлениями о справедливости, я пылко презирала, но в своем презрении была сама по себе, я жила вне диссидентского круга, меня туда не звали. Письма протеста писали и подписывали известные люди, а какой вес имело мое имя? Предлагать его для протеста мне представлялось нескромным, чтобы не сказать нелепым. Главное же, боялась последствий, жила одна, от получки до получки, без профессиональных связей, потерять работу значило пустить жизнь под откос. А мысль о моей одинокой матери, видевшей в жизни мало счастья, просто приводила в ступор. Словом, жизнь за Юлия я не была готова отдать – в полном соответствии с тем, что писала в школьном дневнике!

Во время судебного процесса, не слабее страха за отщепенцев – что с ними сделают? – было удивление: надо же, из всей страны только двое такое откаблучили: опубликовали за границей книги запретной тематики; куда там Солженицыну: он пишет о прошлом, а эти о жгучей современности – и из этих двоих один – мой учитель литературы! С другой стороны, нечему дивиться, «что-нибудь такое» (как поёт в наши дни несравненный Лёня Федоров) обязательно должно было случиться с Юлием. «И тайно жаждал опалиться» – позже признавался он в «Стихах из неволи». Чему не противоречило мое детское интуитивное понимание этой натуры. Короче, с Юлием случилось то, что должно было случиться.

|

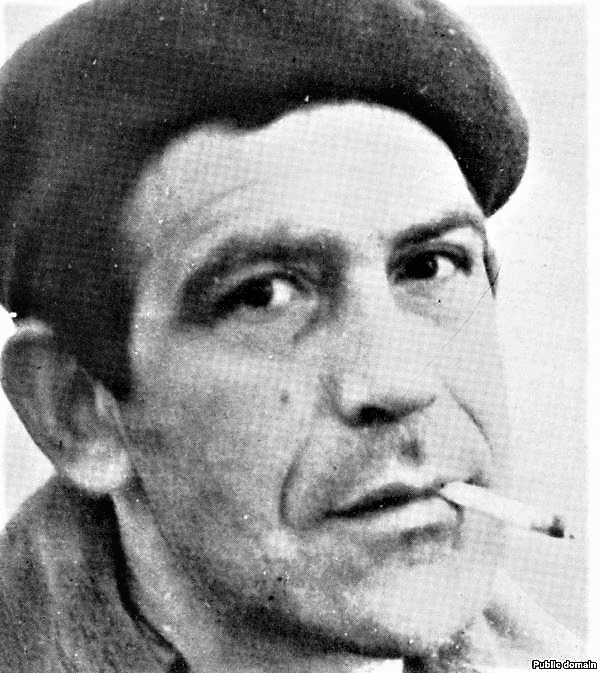

| Юлий Даниэль, лето 1963 г., платформа Рижской ж/д около подмосковной дер. Деньково, где Синявские снимали дачу11 |

Я прочла литературу, посаженную на скамью подсудимых. Писатель Абрам Терц показался мне несравненно изощреннее Николая Аржака. И всё же «Говорит Москва», «Искупление» трогали меня больше, чем «Суд идет» или «Пхенц»: видно, для фантастического реализма Терца я ещё не созрела. Это правда, что мой учитель литературы на уроках в вечном споре что и как ставил ударение на как, но в атмосфере замерзавшей оттепели стилистические разногласия с властью, проступавшие в прозе Терца, волновали меня меньше, чем что Говорит Москва. Москва Аржака правду говорит. Раньше я такой Москвы не слышала и подумала, грешным делом, с облегчением: пронесло Юлия, пять лет не так уж много за такой убийственный портрет системы, «системки», как он поговаривал в давние годы на Маросейке.

А «Искупление» захватило меня необычной, как мне тогда казалось, сюжетной коллизией: на невинного человека свои же возводят обвинение в доносительстве. Борис Шрагин в статье «Искупление Юлия Даниэля»12 писал об уникальной честности и смелости писателя-экзистенциалиста, первым заговорившего об ответственности самого человека за «системку». При перечитывании «Искупления», после всех перестроек, гласностей, путчей и прочих разных путиных, повесть трогает первозданностью душевного состояния, знакомого абсолютно всем: я взглянул окрест меня, и душа моя уязвлена стала от осознания, что несвобода не окрест, а внутри меня. Даниэль первым это публично признал, и настолько это было непривычно, что и самые чуткие из шестидесятников пропустили мимо ушей, а ссылки на художественную слабость повести были бы несправедливы. «Искупление» – литература не великая, но настоящая, и сейчас она читается как универсальная драма вины, раскаяния, искупления. Самой мне выпало придти к пониманию её универсальности не только через книгу, но и через судьбу автора. Уроки литературы для меня продолжились.

* * *

13-го сентября 1970 года враждебные голоса объявили, что накануне Юлий Даниэль был освобожден после пятилетнего заключения и доставлен своими друзьями в место послелагерной ссылки – Калугу, где временно поселился в одной из гостиниц города.

В научно-исследовательском институте, где я тогда работала, в это же самое время объявили, что в ближайший уикенд состоится туристская поездка в Калугу с целью посещения дома-музея Циолковского и последующего сбора грибов где-нибудь по дороге. Ехать или не ехать – такого вопроса для меня не было. Но как я его разыщу? Как узнаю, в какой гостинице он остановился?

Почему судьба иногда бывает не в меру щедра? Ну, обошла бы я несколько гостиниц Калуги, вряд ли их много – так нет же, ещё от стоянки машин, куда выгрузил нас институтский автобус, вижу человека, сидящего рядом со входом в предназначенную нам гостиницу, и ещё не узнавая его, знаю: он.

Сидит, как будто сидит так с незапамятных времен, как будто сросся с этим богом забытым местом. По-тюремному стриженный и такой невиданно худой, что только в Индии мне потом встретятся подобной худобы люди. Голубоватая ковбоечка с короткими рукавами (теплынь на улице), желтоватое лицо, невозмутимый взгляд. Покой и воля это называется, да, Юлий Маркович? И мне предстоит нарушить этот покой... Он вздрогнул, нахмурился в усилии вспомнить особу, вполне готовую к тому, чтобы быть не вспомненной. «Здравствуйте, Юлий Маркович! Вы меня, конечно, не помните, я у Вас училась в 313-ой школе. Лида Перельман». Таки не вспомнил: «Кажется, у нас две девочки учились с такой фамилией, в 9-м и 10-м классах». – «Да, в 9-м – моя сестра, двоюродная. А я – та, что с Игорем Фараджевым ходила к Вам в гости на Маросейку». – «Фараджев! Ну, его я помню. А теперь и Вас вспомнил, Лида».

Повезло мне ещё и в том, что наш автобус-экспресс, отправившийся ни свет, ни заря, привез меня в Калугу раньше других гостей – гостей, в отличие от меня, званых, но не столь мобильных, так что мне удалось поговорить с ним сколько-то.

Чтобы убедить Юлия, что мой интерес к нему не празден, я тут же вручила вырванные из школьного дневника страницы с записями о нем. Тешу себя мыслью, что много позже мои записи (хранящиеся теперь в архиве Ю.М. Даниэля, как сообщил мне его сын Александр) хоть сколько-нибудь помогли учителю правильно (!) ответить на вопрос корреспондента о том, как к нему относились ученики: «Мне кажется, что любили»...

Голос, один из самых прекрасных, слышанных мной за всю жизнь, совершенно не изменился и, главное, звучит живо, весело, смеется. Рассказывает, как освободили ровно через пять лет со дня ареста, день в день, как подъехали друзья на двух машинах к Владимирской тюрьме, где он провел свой последний год, как поили (отпаивали!) коньяком по дороге в Калугу. Почему он выбрал Калугу для послелагерной ссылки? – Когда-то, окончив Московский областной педагогический институт, он учительствовал в Калужской области, и о Калуге сохранил самые приятные воспоминания. «Посмотрите Калугу как следует, она того стоит». Здесь он второй день, номер в гостинице у него отличный (мы разговариваем уже в номере), но он почти все время снаружи, благо погода роскошная. Гостей у него пока не было, но сегодня суббота, и люди смогут выбраться к нему.

Дверь широко распахивается, и очень решительно входит миловидная женщина в светло-сером костюме строгого покроя, с пышным пучком волнистых каштановых волос на затылке. Она застывает посреди комнаты, произносит небрежно: «Привет!», смеется и вдруг бросает в рот оказавшуюся у нее в руке шоколадку. Смех сквозь шоколад. «Машенька!» – Сама Марья Синявская пожаловала. Я ухожу знакомиться с Калугой.

Этого хочу, кстати, уже года два. В путеводителе по Калужской области, которым мы с мужем как-то пользовались в байдарочном походе по одной из здешних рек, Калуга (тогда нам не удалось в ней задержаться) была названа «городом будущего», но не из-за какого-то особого урбанизма, а ровно наоборот: город, мол, пребывает в объятиях природы. Преувеличение, оказалось, простительное.

С одной стороны город плавно переходит в чисто поле и далее в обширный сосновый бор. Большинство улиц замыкается видом либо на Оку, либо на бор, либо на поле. Я говорю о старой Калуге – есть ещё, конечно, и современный индустриальный район, но старый город существует сам по себе. Неповторимое своеобразие придает Калуге длиный, глубокий овраг с крутыми заросшими склонами, перерезающий самый центр этого классического среднероссийского губернского города XIX века. Надеюсь, что этот пленительный городской пейзаж сохранился (боюсь проверить, бывая в России: а вдруг нет? – тогда усилится тоска, ведь и Юлия давно нет – одно утешение тогда, что его-то пленительная личность сохранилась до конца жизни).

Стояло классическое бабье лето, я бродила по городу, вдоль Оки, дошла до бора, углубилась в него, вернулась в город, утопавший в осенней листве и закатном солнце. Никогда я не была так счастлива. Единственный раз в своей жизни я ощущала вкус свободы, как если бы она была чем-то материальным, вроде этой золотой Калуги. Она, свобода, и не была абстрактной категорией, свободой вообще. Это была свобода Юлия. Именно тогда я поняла, что счастье можно испытывать только за другого: про себя же всегда знаешь нечто, что коробит «пейзаж души»...

Я вернулась в гостиницу к вечеру, мой номер, совместный с кем-то из нашей тургруппы, находился этажом выше Юлия. Я рискнула постучаться к нему. Теперь в гостях у него была Катя Великанова, молодая жена Сани, сына. Она явно была взволнована встречей с таким свекром, хотя и познакомилась с ним днем раньше у ворот Владимирского централа. Он был по-прежнему бодр и весел. Мы засыпали его вопросами о лагерной жизни.

Оказывается, он был несказанно удивлен, увидев в лагере немало людей, сидевших за инакомыслие (само слово впервые я услышала от него в тот вечер), он не подозревал, что при советском режиме инакомыслящие (слово он произносил четко и со вкусом) готовы о себе заявить тем или иным способом.Что и говорить, люди попадались интереснейшие, скучно не было. (Люди, годы, жизнь Юлия Даниэля в заключении запечатлены им в 75-ти письмах13 живо и подробно – за вычетом описаний страданий тела.)

Нерешительно я спросила его об эпизоде, в свое время доведшим уровень моей ненависти к Софье Власьевне действительно до «зоологического» (так обычно характеризовала чувства диссидентов к себе советская власть и ошибалась редко) – понятно почему: зэков пытали комарами мордовских болот, именно пытали, так как не разрешали пользоваться защитным кремом даже на работах. Об этом я услышала по Би-би-си, о том, что его избили и отправили в карцер, когда он отказался отдать крем «Тайга» (выручавший нас, вольных, в байдарочных походах по северным рекам). Неужели это правда?! Он коротко подтвердил факт и отметил, что вообще «сидел неспокойно», в карцер попадал не раз и не два, а в последний год заработал Владимирский централ. При этом он поспешил подчеркнуть, что нынешний лагерь и сталинский – это небо и земля. Не точнее ли сравнить с разными кругами ада, Юлий Маркович? (Сравнение пришло мне в голову значительно позже, когда я прочла подробное описание комариного эпизода в «Свободной охоте»14.)

|

| Фото второй половины 1970-х |

Я не стала засиживаться: ему есть о чем говорить с Катей. Наутро я воссоединилась с нашей группой во взаимном безразличии к тому, как прошел день накануне у каждой стороны, никто не засек мою встречу с Даниэлем. А потом – наедине с осенним лесом, в не слишком усердных поисках грибов, повсюду и всегда инакомыслящих, – лучше нет занятия, в какой бы степени блаженства ты ни пребывал...

* * *

Примерно через месяц Юлий позвонил мне и пригласил в гости. Определив меня в ту гостиницу, где он прожил первые свои дни в Калуге и где так расположил к себе служебный персонал, что номер (дефицитный повсеместно в советском быту) достался мне без труда, он повел меня в свое новое жилье. Завод, куда он устроился в патентное бюро на должность инженера-переводчика, чтобы это ни значило, выделил ему маленькую комнату в квартире с одной семьей соседей. Разумеется – при его-то характере – он с ними ладил.

Он несколько изменился, уже не имел такого «тюремного» вида, да и от послетюремной эйфории вполне оправился. К сожалению.

Сразу сказал, что прочел врученные мной ему в прошлый раз страницы из школьного дневника. Тронут. Мы посмеялись над кульминационной фразой: «Странно, почему-то за самого Юлия я, при всей моей любви к нему, жизнь отдавать бы не стала, а вот за его сына, маленького, смешного Саньку, отдала бы с восторгом!». Заметив, что в дневнике я называла его Юлием, он попросил меня не обращаться к нему по имени-отчеству, произносимому мной теперь без той непринужденности, что была мне вполне доступна в школе. Надо сказать, что непринужденность я не обрела и в обращении без отчества. Имя «Юлий», казалось мне в иные моменты наших калужских разговоров, это единственное общее у моего учителя литературы и у человека, вернувшегося из лагерей. Всё же иногда имя волшебно совпадало с тем, что мы с Игорем произносили вслух по-свойски между собой годы и годы назад.

Поговорили о том, правильно ли я сделала, при всей своей любви к литературе, выбрав не гуманитарный вуз, а технический. Помнит ли он, как одобрил это мое решение на выпускном вечере, прямо перед Кремлем? Он неопределенно улыбнулся. В любом случае, получилось, как он обещал мне: и литература осталась со мной, и наука мне не чужая. Может быть потому, что моя специальность – радиосвязь и радиовещание, Юлий стал сравнивать литературу с системой передатчик-приемник: передатчику нет смысла излучать волны, если нет приема, и даже он знает, что приемник устроен сложнее передатчика. Своеобразный комплимент писателя читателю.

Надолго ли его ссылка в Калугу? когда он вернется домой на Маросейку? – Предположительно года через два-три, но точно не на Маросейку: оказывается, за несколько лет перед арестом он уже не жил в нашем районе, а переехал на Ленинский проспект (ближе к тогдашнему его концу), где семья получила две комнаты в коммуналке с одним соседом (прекрасным человеком – иные Юлию редко попадались...). Сведения о смене московского адреса заинтересовали меня особенно – и вот почему.

Дело в том, что год назад я тоже покинула старую Москву – ради отдельной однокомнатной квартиры в двух шагах от метро «Новые Черемушки» и чувствовала себя более, чем странно. Первые восторги сменились беспричинно в один прекрасный день (вечер) не больше, не меньше как паническим неврозом, симптомы которого я узнавала в известном «арзамасском ужасе» Толстого: в одночасье жизнь как-то схлопнулась до объема комнаты, где смысла жизни было не найти, дыханье сбилось, страх смерти не отпускал до рассвета. Много позже я прочла в каком-то труде по психологии, что так болезненно иная психика проходит через неизбежное, не поверхностное, а глубинное осознание конечности бытия. На несколько месяцев это «осознание» то в острой, то в умеренной, то в легчайшей форме стало фоном моего повседневного бытия. Что-то подсказало мне, что поделиться своим состоянием с Юлием, не будет неуместным.

Он ничуть не удивился, а удивил меня: «Мне это знакомо, я испытал нечто похожее, вы испытываете ностальгию по старой Москве, ностальгия – это болезнь, самая настоящая болезнь» (столь поразившие меня слова запомнила навсегда, цитирую точно). Прав психоанализ: осознание причины невроза снимает его. Болезнь отлетела, как показало будущее. Позже я пришла к заключению, что ностальгия по старой Москве скорее спровоцировала мой «арзамасский ужас», нежели была его единственной причиной (о главной причине см. «Записки сумасшедшего» Льва Толстого). Также возможно, что ностальгия по старой Москве, о которой вспоминал Юлий, в его памяти удесятерилась тюремным заключением: «Стихи из неволи»15 не противоречат такому предположению. Так или иначе, мой учитель литературы оказался ещё и лекарем.

Разговор о том, о сем (с умилением вспоминаю сетования Юлия, что он пропустил массу новинок современной литературы; особенно он сокрушался, что не прочел «Женщину в песках» Кобо Абе, – неисправим русский интеллигент: испил жизнь до дна, а ему всё мало, подавай книжку о жизненных тяготах другого!), разговор наш в какой-то момент стал тяготеть к одной определенной теме. Со временем выяснилось, что интересовала она его чрезвычайно.

Упомянула я, что читая в самиздате «Мои показания» Анатолия Марченко, ужасно обрадовалась, прочитав, как Марченко встретил Даниэля в лагере, какое сильное впечатление Юлий произвел и какое благое влияние оказал на него. Неожиданно Юлий нахмурился и попросил меня поточнее вспомнить, как именно выразился Марченко, в чем состояло это влияние. Читала я давно, точнее вспомнить не смогла, а сейчас думаю, что дошедшие до меня в свое время слухи о том, что Марченко, освободившись из лагеря осенью 1966-го, вошел по рекомендации Юлия в круг его московских друзей, ступивших на путь диссидентства, именно эту информацию я и имела в виду, когда говорила о «влиянии». Юлий всё мрачнел и повторял: «Вы не ошибаетесь? Вы правильно запомнили?». В любом случае, получалось, что не так уж он доволен своим влиятельным положением в диссидентской среде на правах героя знаменитого политического дела. Но тогда я не знала, до какой степени.

И ещё запомнился один разговор, о сюжете его повести «Искупление». Сразу по прочтении в самиздате, я засомневалась, достоверна ли сюжетная коллизия: человек оклеветан не властями, а «своими», причем в самом позорном поступке – доносительстве. Не верится, что в среде Синявского–Даниэля (а она явно отражена в повести) возможна была подобная бесовщина (тогда я и подумать не могла, что через несколько лет столкнусь с практикой навета в эмиграции и много позже в перестроечной России). Юлий только присвистнул в ответ на мое прекраснодушие и высказался в том духе, что мы, мол, очень нехорошие существа по своей природе. «Кто «мы»?» – «Мужчины» – «А женщины?» – «Они лучше» – «Как так может быть? Вы хотите сказать «мягче»?» – «Нет, просто лучше, в нашей с Андреем истории женщины проявили себя лучше мужчин». (Много позже я прочту в письмах Даниэля из заключения: «Сопливые девчонки вели себя много достойнее взрослых и опытных мужиков».)

Надо было уйти от вечной и сомнительной темы, кто лучше: мужчины или женщины, и я спросила его, к слову, пересекался ли он с Синявским в заключении. Только один раз, власти очень старались не допустить этого. Но один раз недоглядели, и как-то получилось, что при перемещениях из одного места заключения в другое друзья-подельники встретились теперь по делу... бани! «Ну и обнялись мы с чувством, голенькие!». Вообще о Синявском говорил он с нежностью и уважением, выдержала их дружба серьезные испытания, неизбежные в столь авантюрной истории. «Любовь моя, гордость моя, король – Даниэль» – говорит Синявский, слов на ветер не бросающий («Спокойной ночи»). В королевстве Даниэля, как я его вижу, подданные для него тоже короли.

В какой-то момент Юлий обронил: «Андрей, думаю, доволен, что попал в тюрьму. Он аскет, и этот опыт ему важен. А мне нет, я совсем не аскет, я слишком люблю жизнь, и чрезмерные страдания не для меня». – «А как же известное утверждение, что страдания облагораживают?» – «Не меня. Страдания делают обыкновенного человека хуже, озлобляют». И он задержался на этой теме и даже вернулся к ней через день, когда провожал меня на поезд. Мне запомнилась убежденность и настойчивость в его голосе, даже своеобразная просьба (честно сказать, не по адресу!): не стремитесь к страданиям, вы станете хуже. А вы, Юлий, что ж не озлобились (это и слепому видно)?

(Разговор о страданиях и озлоблении не мог не вспомниться, когда годы спустя я читала «Стихи из неволи». Свои страдания поэт не скрывал: на то и тюремные стихи, и со временем, может быть, самым сильным страданием для него, Юлия, становится именно опыт озлобления: «Господи, не дай мне озлобиться!», «Я устал огрызаться по-волчьи», «Кто нагнется с живою водою / над убитой моей добротой?» и многое другое. Страдание как опыт если не озлобления, то утраты самого себя, страх измениться бесповоротно – хотя бы стать почетным «страдальцем» за правое дело – присутствует и в письмах из заключения: «Не выдумывайте меня! Не идеализируйте! Мне от этого плохо и страшно». Интересно, многим ли «страшно», если их идеализируют?)

Прощаясь, он попросил меня передать два-три письма его адресатам в руки. Это оказалось не так-то просто. Видно, выход Даниэля на свободу создал атмосферу настороженности в некоторых семьях, и в незнакомом голосе по телефону подозревали не всегда желанного гонца от него. Труднее всего удалось пробиться к старинной знакомой Юлия – Татьяне Макаровой. Её мать, знаменитая поэтесса Маргарита Алигер, дежурила у телефона, казалось, день и ночь напролет. Не помню, как преодолела я материнский заслон, но с Таней (названной в честь «Тани», героини поэмы Алигер о Зое Космодемьянской: «Стала ты под пыткою Татьяной, / онемела, замерла без слёз. / Босиком, в одной рубашке рваной, / Зою выгоняли на мороз...») мы встретились. Я передала письмо, объяснила, кто я, описала жизнь Юлия в Калуге и затем спросила, как понимать это странное его утверждение: женщины, мол, лучше мужчин. Не потому ли женщины вели себя «лучше» в деле Синявского–Даниэля, что они если и рисковали потерять работу, то она, чаще всего, не была для них столь же важна, как для мужчины? «Нет, – категорически ответила Татьяна Макарова. – Женщины, привлеченные по делу Синявского-Даниэля, были, как правило, «люди творческих профессий», им было, чем рисковать. Юлий сказал то, что хотел сказать».

* * *

Через пару недель Юлий снова позвал меня в Калугу. Шел снег, Калуга была сказочна. Мы шли по заснеженным уютным переулочкам, и Юлий говорил, что вот так пройтись по свежему снегу – чуть ли не самая любимая вещь для него на свете, но... Помолчав, вдруг он добавил новым для меня тяжелым тоном, что никакие любимые вещи в жизни – и он перечислил без тени юмора кое-что из им любимого – не заставят его отречься от себя. «Нужно будет, снова сяду в тюрьму» – впечатление было, что это он говорит не мне, а то ли тем, кто снова собирается его засадить, то ли самому себе. Я поняла, что власть не оставляет его в покое, что-то мухлюет, как всегда. Не пристает ли, чтобы выступил с заявлением о раскаянии? что лагерь его перевоспитал? Пожалуй, он говорил о чем-то другом: «Вы не поверите, совершенно незнакомые люди пишут мне, что я достаточно отдохнул, пора действовать. Я, оказывается, их знамя, теперь я не принадлежу себе, я – не частный человек, я – Даниэль. Настаивают, чтобы я с ними встретился. А я даже Солженицына ещё не видел». Получается, Юлий живет на свободе под перекрестным огнем. Но всё оказалось ещё сложнее.

Мы вошли в комнату, он снял шапку. Сейчас он выглядел совсем похожим на свой портрет пера Синявского в «Спокойной ночи»: «... свисающая по-собачьи, премудрая, большая морда, в тяжелых складках...». Складки на лице углубились. В комнате теперь был магнитофон, и он поставил подаренную ему запись песен на его стихи. Пел Константин Бабицкий, отбывавший в это самое время срок в лагерях Коми за участие в знаменитом протесте семерых на Красной площади против вторжения советских войск в Прагу в августе 1968-го. Я впервые услышала песню «Цыганки», текст которой раньше прочла в «Искуплении». Запись, однако, была неразборчива, и я попросила его напеть самому. Петь он не стал, но при вторичном прослушивании «переводил» мне, снижая чувство самоироничной интонацией. Песня пришлась мне по вкусу. Я, как и многие в России, слаба на цыганство, даже невысокого пошиба, просто цыганщину, а тут звучала тонкая поэзия.

Сварив кофе на плитке, которой он пользовался, чтобы реже сталкиваться с соседями на кухне (аромат был что надо, друзья привезли ему кофе из известного всей Москве магазина «Чаеуправление» у Мясницких ворот, неподалеку от которых и он, и я родились: он – в Большом Харитоньевском, «у Харитонья в огороде», я – в Кривоколенном), Юлий приступил к разговору, ради которого вызвал на сей раз. Прочитанные им страницы из моего дневника, сказал он, привели его к мысли, что он может положиться на меня в одном деликатном деле. Он уверен, что я пойму его.

Только выйдя на свободу, говорил Юлий, увидел он воочию, какие последствия имело их с Синявским дело. Разумеется, для общества их дело было во благо. Но как искорежены отдельные судьбы, сколько страданий он невольно причинил многим людям! Вот Анатолий Марченко в результате того, что был направлен им, Юлием Даниэлем, в его московскую среду, получил ещё один срок. В лагере Юлий познакомился с Аликом Гинзбургом, лучше человека в жизни вообще не встречал (тут он указал мне на фотопортрет, висевший над тахтой, со словами: «Вы когда-нибудь видели лицо чудеснее?»), а ведь в лагерь Алик попал как составитель «Белой книги», представившей стенограмму легендарного судебного процесса писателей и прочие документы по этому делу. Он, Юлий, спустил лавину. Ну, ладно, пусть мужчины сами отвечают за себя, но вот он звонит матери Наташи Горбаневской, упрятанной в психушку, а она, старушка-мать, плачет, просто плачет, не может (или не хочет?) разговаривать с ним. Лично он, Юлий, скорее всего, не сможет жить с сознанием этой страшной ответственности за всё случившееся, ничего не остается, как...

Слушая с нарастающим волнением его суд над собой, я вспомнила, как в первый мой визит, знакомя с женой Сани, он пошутил: «Они тут без надзора родителей все переженились! А как вам поступок моей жёнушки? Вышла на Красную площадь, и Санька остался без отца-без матери». Мне и тогда в самом словоупотреблении почудился странный какой-то привкус, а теперь несогласие с героизмом определенного свойства было очевидно.

Самобичеваниям он не предавался, говорил без надрыва, трезво. Он оставался самим собой, и опять я думала, что всего этого надо было от Юлия ожидать, что ведь не случайно он ухитрялся подключать для нас Достоевского к курсу советской литературы и что когда проблема «одной единственной слезинки ребенка» стала иметь к нему непосредственное отношение, он и занялся ею как своим личным делом.

Передо мной сидел «призрак мой с запавшими щеками» (так он видел себя в своих тюремных стихах), а для меня он оставался всё тем же молодым учителем в залитом солнцем классе. Уроки, уже не литературы (впрочем, литературы тоже) продолжались. Для меня эта калужская комната становилась на свое место в ряд за московской школой, треугольной комнаткой на «седьмом небе», прозой Даниэля в самиздате, залом суда и – тюремной камерой, в которой философская проблема стала его личной бедой.

* * *

Дожди, дожди коснулись щек, Грустя, деревья порыжели, И был открыт никчемный счет Моих побед и поражений. Струилась осень. День за днем Линяла летняя палитра, А я вовсю играл с огнем И тайно жаждал опалиться. Не потому, что я, шальной, Роптал перед глухой стеною — Я преступил закон иной, Я виноват иной виною. И не за то, что я кричал, Меня, сойдясь, осудят судьи — За то, что на свою печаль, Как пластырь, клал чужие судьбы, За то, что я, сойдя с ума, Не пощадил чужого сердца. А суд, законы и тюрьма — Всего лишь кнут, всего лишь средство Возмездия за тайный грех, За то, что, убивая — выжил... И вот зима. И страшен снег, Запятнанный капелью рыжей.

Правда, стихотворение это я прочла много позже, когда сборник «Стихи из неволи» Юлия Даниэля попал ко мне в Америке, и только тогда я поняла, насколько глубоко он был ранен «иной виною» – не перед государственной машиной, конечно, а перед «чужим сердцем». И тогда мне стало понятно его наивное (в моих глазах) убеждение, что женщины лучше мужчин: они ведь живут больше сердцем, чем умом, и, стало быть, чувствуют чужие страдания непосредственнее: на их территории – в семье – через боль другого не переступают.

И только тогда в новом свете предстало передо мной «Искупление» – как трагедия совести. Что есть совесть? В категориях ума и сердца – их произведение. Вспомните, как для Виктора Вольского, жертвы навета, ложное обвинение «своих» в доносительстве ведет к борьбе не за свою честь, а за свою совесть: да, он не доносил, но он и не протестовал, когда сажали других при Сталине. Вспомните, как страстно бросается он в раскаяние, берет на себя историческую вину (а не абсурдно ли это: мог ли один человек протестовать против сталинских расправ?) и – платит безумием за силу переживания.

Стихи продолжили подспудную тему повести-трагедии «Искупление», а вот теперь сюжет завершался в жизни. Помимо искусства слова есть ещё искусство жизни, и талант Юлия-человека завораживает. Вот почему я пишу воспоминания. После его смерти можно и должно нарушить данное ему слово хранить в тайне наш разговор.

А в то время я не знала, что сказать в ответ на метавшееся в моей голове непроизнесенное им слово: самоубийство. Уход из жизни, а не безумие выбрал мой учитель.

«Как же я смогу вам помочь?» – «О, очень просто. Вы не принадлежите к моем кругу, никто вас не знает, вы вне надзора, и вам не помешают сделать одно простое, но важное для меня дело: всего лишь передать в руки прощальные письма моим друзьям. Я позвоню, когда напишу их». – «Если. Лучше – если, чем когда».

Он не позвонил, к величайшей моей радости.

* * *

Недавно я прочла черновик неотправленного письма Анатолия Якобсона, близкого друга Юлия Даниэля, от конца мая 1974-го16. Через год после эмиграции в Израиль Якобсон писал о своей отчаянной потребности уйти из жизни вне России (вернуться он не мог): «...Все вокруг хором: возьми себя в руки! Юлька, ты должен понять это. Вспомни наши калужские собеседования Люди меняются ролями. Тогда мой резон, что мы обязаны жить, если не для чего-то, то по крайней мере для кого-то, не казался тебе достаточно убедительным» (курсив мой – Л.П.).

Убедительной оказалась встреча с Ириной Уваровой.

* * *

После публикации (1993) первого варианта очерка «Юлий» Александр Даниэль писал мне: «<…> Могу подтвердить, что взгляд моего отца на проблему своей личной ответственности за судьбы людей был именно таким, каким Вы очертили в своих воспоминаниях. Впоследствии он научился смотреть на события более отстраненно, но в первое время после освобождения его эмоциональное восприятие того, что позднее назвали диссидентством, было именно таким – напряженно-трагическим. Я, разумеется, не знал (только догадывался) о той конкретике, о которой Вы пишете в своем очерке, но думаю, что подавленные эмоции той поры не последнюю роль сыграли и в его болезни, и в ранней смерти».

А когда через семь лет вышло наконец собрание писем Юлия Даниэля из заключения, с подробным комментарием Александра Даниэля, я совсем не удивилась, прочтя в одном из писем: «Грустно все это и тяжело; ребята меня дружно успокаивают, не дети, мол, все эти люди, знали, что делали, вы, мол, тут уже сбоку припека, а я все возвращаюсь к мысли, вернее, к вопросу: “Стоит ли то, что я сделал, чужих судеб?”».

Комментарий сына объясняет, уточняет:

«Поводом для этих размышлений стали <…> известия о событиях на воле, где усиливались репрессии против участников правозащитного движения. <…> В дальнейшем Ю. Д. часто возвращался к этой теме. Он и раньше понимал, что "дело Синявского—Даниэля" стало катализатором определенных социально-политических процессов в стране. Однако теперь к его оценкам начинают примешиваться размышления о собственной трагической, хотя и невольной причастности к исковерканным судьбам людей, решившихся (в определенном смысле — вслед за ним) противопоставить себя репрессивному механизму государства. Эти мысли не оставляли Ю. Д. и после освобождения».

Хотя план к моему «школьному сочинению» не предусматривает отступления от непосредственных воспоминаний, я предоставила пространное слово сыну Юлия. В письмах из лагеря и тюрьмы более, чем в остальном даниэлевском тексте, Юлий предстает таким, каким я запомнила его в «мирной жизни». А почему это так, объяснила проницательная, выстраданная вступительная статья Александра Даниэля:

«Сам того не осознавая, Юлий Даниэль нашел то, чего искал: собственный жанр, в котором слово возвращается к своей первоначальной функции непосредственной коммуникации.

Разговорная интонация, свободный слог, нескованность сюжетом и композицией, необязательность, а иногда и приватность содержания — все то, что обычно выводит текст за пределы литературы, — неожиданно заработали здесь в противоположном направлении. Естественность и свобода, — качества, которые в высочайшей степени были свойственны Юлию Даниэлю-человеку и к которым всю жизнь стремился Юлий Даниэль-литератор, — торжествуют в его письмах как счастливый результат навязанного ему эпистолярного жанра. Ведь письма дают возможность литературно одаренному человеку наиболее адекватно выразить себя для других.

Чтобы жить естественной и свободной жизнью, Юлию Марковичу не нужно было прилагать никаких усилий, — он таким родился. Чтобы достичь подобной свободы в прозе, ему достаточно было вовсе перестать быть писателем и превратиться в "отправителя", человека, полностью вверяющего бумаге не литературный замысел, а самого себя»...

Точные, счастливо найденные слова. И я слышала их эхо в дарственной надписи Александра Даниэля на книге писем его отца, преобразовавшей своей тысячей (почти) страниц десять часов в самолете на пути из Москвы в Нью-Йорк в полет памяти над временем: «Дорогой Лиле Панн (Лиде Перельман) от моего отца и немножко от меня. 14.06.01 – А.Д.)».

* * *

Я позвонила Юлию в сентябре 1976-го. Хотелось попрощаться перед моим отъездом, как думалось, навсегда. Он жил уже года три в Москве со второй женой, Ириной Павловной Уваровой, художницей, сценографом, театроведом. (Позже, в Америке, я увидела их дивный двойной портрет работы художника Бориса Биргера. Не оригинал, конечно, а репродукцию в альбоме-каталоге.)

|

| Черно-белая репродукция двойного портрета работы Бориса Биргера из книги Ирины Павловны Уваровой "Даниэль и все все все". Публикуется с разрешения И.П. Уваровой. |

В прощальный подарок Юлию от меня предназначалась картина, купленная мной на знаменитой первой выставке художников-нонконформистов в Измайловском парке. Художник Ян Левенштейн создал оригинальную серию огромных горящих свечей, и мы с мужем купили несколько, дав им свои названия, в зависимости от образа свечи: свеча Достоевского, свеча Бодлера, свеча Пастернака. Юлию я несла под мышкой картонку, на которой светилось голубоватое, трепетое пламя – Свеча Даниэля.

«Мы найдем ей в нашем доме достойное место», – обрадовал меня мой учитель, представ на пороге квартиры, где всё было вверх дном. (Свеча Даниэля висела на стене, над дверным проемом, когда в 1994 году пришла я познакомиться с Ириной Павловной.) В просторной квартире на Соколе шел ремонт, внося созвучную ноту в мое состояние сдвинутости с места. О переживаниях Юлия, свидетелем которых я оказалась шесть лет назад в Калуге, речь, конечно, не зашла. К разговорам среди диссидентов о политической пассивности Юлия Даниэля я прислушивалась с волнением, но не вступала в них.

Через много лет я читала в том же предисловии Александра Даниэля к собранию писем отца: «В первые годы после освобождения некоторые ожидали от Юлия Даниэля, что он, герой самого известного политического процесса в новейшей советской истории, станет теперь активным общественным деятелем, включится в напряженное противостояние диссидентов и властей. Он вежливо, но твердо отклонял всякого рода посягательства на свою независимость. К общественной активности других проявлял сдержанный интерес, не позволяя себе ни осуждать, ни одобрять ее. Кажется, он испытывал к этой активности смешанное чувство симпатии и настороженности. Впрочем, он познакомился и подружился со многими из тех, чьи имена стали известны именно благодаря их диссидентской активности. Сам же Даниэль диссидентом не стал, и я хорошо помню, как одна дама17 из числа его друзей, отчаявшись втолковать ему, как изменились общественные оценки и общественное поведение за пять лет, которые он провел в заключении, махнув рукой, сказала: «Ну что с тобой толковать — ты же человек эпохи до Синявского и Даниэля!».

В день прощания с учителем мы говорили об эмиграции. Сам он эмигрировать никуда не собирался. Без всяких высоких слов объяснил, что знает про себя наверняка, что нигде, кроме России, жить не сможет – хотя бы потому, что очень любит свое дело поэта-переводчика, на русский язык, естественно, а где ещё он найдет такую работу (не хобби, а именно каждодневную работу), пусть и печатают его в России под выданным псевдонимом: Ю. Петров (спасибо партии и правительству за букву Ю).

Да и вообще, никуда ехать ему просто не хочется. Но среди своих друзей, поспешил он одобрить меня (уже с билетом в кармане в Вену) знает живущих в эмиграции полноценной, просто счастливой жизнью. Он достал какое-то письмо и прочел вслух страницу, где автор, рассказывая о своей жизни в Израиле, писал о счастье открытым текстом. «Посмотрите, какие они довольные, – Юлий протянул мне пачку цветных фотографий. – Вот Воронели, а вот в Париже Синявские. Хотите, я дам вам их адреса?». (Адрес Анатолия Якобсона мне, понятно, не предложил, просто поинтересовался, довелось ли мне прочесть книгу Якобсона о Блоке «Конец трагедии», вышедшую в 1973 г. в нью-йоркском издательстве им. Чехова; о том, что книга посвящена ему, Юлий умолчал.) Странно, что-то не то, чувствовала я, просматривая снимки: мне в эту пеструю конкретность не хотелось. Не хотелось носить эти яркие свитера, особенно не хотелось утопать в этих раздутых креслах. Неужели этот человек у камина Андрей Синявский? Вот уж у кого лица необщее выражение, но как ему не идет этот полосатый свитерок... Н-да... Юлий с умилением смотрел на уехавших... Мне было невдомек, что я испытала первый укол ностальгии, ещё не покинув свой дом. Нередко потом я вспоминала наш старый разговор в Калуге о ностальгии по старой Москве. Которая если и посещала меня изредка на Западе, то до «арзамасского ужаса» ей было также далеко, как тогда моей «малой родине» до Рима, где через несколько дней я обрела истинно большую родину.

По Москве тогда ходили слухи, что не так давно (1975) в парижской «Русской мысли» появился ответ Юлия Даниэля сподвижнику Солженицына – академику Игорю Шафаревичу, в своем интервью этой же газете утверждавшего, что эмигранты Третьей волны, уехавшие добровольно, «не могут внести никакого вклада в культуру». Я не читала ни интервью, ни ответа и поинтересовалась, правда ли это. Да, правда. Юлий нарушил свой негласный обет не публиковаться за границей – ради того, чтобы защитить достоинство эмиграции из брежневского СССР. Он не стал углубляться в подробности своего ответа, и только после его смерти, в сборнике его памяти «Говорит Москва»18 я прочла: «Мы вскормлены одной культурой, люди, покидающие страну, будут жить за нас ТАМ, мы будем жить за них ЗДЕСЬ».

Прочти я ранее эти слова бездонного наполнения, скорее всего, не решилась бы объяснять причины своего отъезда полушутя. Не причины, а соблазны: ну как не поддаться соблазну послать Софью Власьевну куда подальше? А восторг пересечения границы – пусть в воздухе, но навсегда? И что же, отказаться от давно завещанного мне наследства – мировой культуры? Да один Рим, где предстояло пробыть несколько месяцев (по какому такому щучьему велению, по какому такому моему хотению?!), представлял соблазн, не преодолеваемый в корне... Но нужно ли было мне опасаться непонимания автора «Цыганок»?

Сердце с долгом, сердце с домом разлучается, Сердце бедное у зависти в руках. Только гляну, как цыганки закачаются На высоких, сбитых набок, каблуках. Вы откуда, вы откуда, птицы смуглые, Из какой же вы неведомой дали? И откуда вас кибитки, лодки утлые, До московских тротуаров донесли? Отвечают мне цыганки, юбки пёстрые – Вольной волей весь наш век мы держим путь. Если хочешь – мы твоими станем сёстрами, Только всё, что было–не было, забудь! Отвечаю я цыганкам: "Мне-то по сердцу Вольной воли заповедные пути. Но не кинуться, не двинуться, не броситься, Видно, крепко я привязан – не уйти!" И плывут, идут, звенят и не кончаются Речи смутные, как небо в облаках. И идут, звеня, цыганки и качаются На высоких, сбитых набок, каблуках.

* * *

Нью-Йорк

Октябрь 2017

|

| Лиля Панн. Фото 1970 г. |